年齢とともに骨の健康が気になり始める女性は多いもの。特に40代を迎えると、ホルモンバランスの変化や食生活の偏りから骨密度の低下が心配されます。

本記事では、植物性食品として注目される「大豆」に含まれる栄養成分やその働きに注目しながら、骨粗鬆症予防に役立つ食生活のヒントをお届けします。

目次

なぜ日本人はカルシウム不足に陥りやすいのか?

厚生労働省が公表している『令和5年国民健康・栄養調査報告』によると、日本人の食生活ではカルシウムの摂取量が慢性的に不足しており、特に牛乳や乳製品の摂取が少ない傾向があるため、骨の形成に必要なカルシウムが十分に補えないことが問題とされています。

カルシウムは骨や歯の構成成分であるだけでなく、筋肉の収縮や神経伝達、血液凝固にも深く関わっています。しかし、成人が食品から吸収できるカルシウムは25〜30%ほどにとどまり、摂取量がそのまま体内に利用されるわけではありません。

また、加工食品に多く含まれるリンや、カフェインの過剰摂取はカルシウムの吸収を阻害することが知られています。こうした食品が日常的に多い食生活では、カルシウム不足が進みやすくなります。

骨の健康に必要な栄養バランスとは

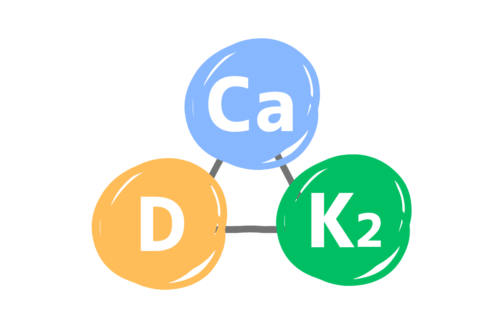

カルシウムを効率よく吸収し、骨の形成に役立てるには、ビタミンDやビタミンKの存在が不可欠です。ビタミンDは腸管におけるカルシウムの吸収を促進し、体内の濃度バランスを保つ働きがあります。

ビタミンKは、骨へのカルシウム定着を助ける「オステオカルシン」というたんぱく質の活性化に関わっており、骨をつくる力を支えます。上記の図のように、これら3つの栄養素は互いに連携し、骨の健康を支える重要な存在です。

これらのビタミンを十分に摂るためには、魚やきのこ類、納豆、緑黄色野菜などを日常的に取り入れることがポイントです。大豆製品はビタミンKを多く含み、カルシウムとの相乗効果が期待できます。

特に女性は閉経後にホルモンの影響で骨密度が急激に低下しやすいため、早い段階から意識的に対策することが重要です。

手軽に摂れる大豆食品の魅力

日本人にとってなじみ深い大豆食品は、骨の健康に役立つカルシウムやたんぱく質を含み、栄養バランスを整えるうえで優れた選択肢です。納豆や豆腐、味噌、油揚げなどは料理に取り入れやすく、飽きずに続けられるのも魅力です。

また、大豆には骨形成をサポートするイソフラボンも含まれており、女性の健康を内側から支える力が期待できます。カルシウムを多く含む乳製品が苦手な方でも、植物性の大豆食品で代替できる点は大きなメリットです。

カルシウムの吸収を助ける栄養素と、大豆ペーストの活用法

せっかくカルシウムを摂っていても、吸収されなければ意味がありません。ここでは、カルシウムを効率よく身体に取り込むために欠かせない栄養素や、大豆ペーストを活用した手軽な取り入れ方をご紹介します。

カルシウム吸収のカギは「ビタミンD」

カルシウムの吸収を高める代表的な栄養素が、ビタミンDです。ビタミンDは小腸でのカルシウム吸収を促すだけでなく、体内でのカルシウム利用をスムーズにする働きがあります。主に鮭やサンマ、いわし、きのこ類(特に干ししいたけ)などに多く含まれています。

また、ビタミンDは食事から摂ることに加え、紫外線を浴びることで皮膚でも生成される栄養素です。特に太陽の光(UV-B)を浴びると、体内のコレステロールの一部が変換されてビタミンDになります。

とはいえ、“紫外線はお肌の大敵”というイメージもあり、日差しを避けがちな方も多いですよね。そんなときは、朝や夕方など紫外線がやわらかい時間帯に、日常的に露出している顔や手の甲に短時間だけ日光を当てるのがおすすめです。たとえば1日15〜30分ほど外を歩いたり、ベランダで植物に水をあげたりするだけでも、無理なくビタミンDを補えます。

現代のライフスタイルでは屋内で過ごす時間が長くなりがちで、ビタミンD不足が懸念されています。日焼け止めの使用とも上手に両立しながら、心地よく太陽の力を取り入れる習慣をつけたいですね。

ビタミンDとカルシウムがセットで摂れるメニュー例としては、「鮭と大豆ペーストのシチュー」や「干ししいたけ入りの豆腐ハンバーグ」などがあります。植物性と動物性の栄養がバランスよく合わさることで、骨の健康への相乗効果が期待できます。

現代女性に嬉しい「大豆ペースト」の魅力

「MASH SOY(大豆ペースト)」は、加熱済みの大豆をペースト状にした食品で、調理の手間を省きつつ大豆の栄養をまるごと摂ることができます。大豆に含まれるカルシウムやイソフラボン、植物性たんぱく質は、骨の健康だけでなく美容や代謝にも嬉しい働きがあります。

たとえば、朝食のスープに溶かす、ドレッシングのベースに使う、白和えのような和え物に加えるなど、幅広いアレンジが可能です。なめらかな口当たりでクセが少なく、子どもから大人まで取り入れやすいのも特徴です。

骨を守る「たんぱく質」との相乗効果

骨の約30%はたんぱく質で構成されており、たんぱく質が不足すると骨量の維持が難しくなります。特に高齢期や更年期を迎える女性にとっては、たんぱく質の適切な摂取もカルシウム同様に大切です。

大豆ペーストは、植物性たんぱく質を手軽に摂れる優秀な食品で、動物性食品に比べて脂質やコレステロールが少ないのも安心材料です。さらに、豆腐や納豆などの大豆製品と組み合わせることで、カルシウムやビタミンKなど骨の健康に関与する栄養素をバランスよく摂取できます。例えば、納豆に含まれるビタミンKは骨へのカルシウムの定着を助ける働きがあり、豆腐はカルシウムとたんぱく質の供給源として優れています。これらの食品を組み合わせた食事は、骨の健康維持に効果的です。

また、ちりめんじゃこやわかめなどのカルシウムを多く含む食材と一緒に摂ることで、さらに骨の強化が期待できます。例えば、豆腐とわかめの味噌汁など日常の食事に取り入れやすいメニューで骨の健康をサポートしましょう。

骨粗鬆症を防ぐための食習慣と、カルシウム摂取の注意点

カルシウムは骨の健康を守るために欠かせない栄養素ですが、「多く摂れば良い」というわけではありません。バランスの取れた食事と、吸収を妨げる要因への配慮が必要です。ここでは、骨粗鬆症予防のためのポイントを具体的に見ていきましょう。

吸収を妨げる食品・習慣にも注意を

インスタント食品やスナック菓子などに含まれる「リン」は、カルシウムの吸収を妨げる成分の一つです。また、コーヒーや紅茶などに含まれるカフェインもカルシウムの排出を促す作用があるため、過剰な摂取は控えたほうがよいでしょう。

さらに、シュウ酸やフィチン酸といった成分も、カルシウムの吸収を阻害することが知られています。シュウ酸はほうれん草やタケノコ、チョコレート、紅茶などに多く含まれ、カルシウムと結合して吸収を妨げます。フィチン酸は全粒穀物や豆類、ナッツなどに含まれ、カルシウムや他のミネラルと結合して吸収を阻害する可能性があります。

これらの影響を軽減するための工夫として、以下の方法が有効です。

✔ シュウ酸を多く含む食品(例:ほうれん草)を調理する際は、茹でてアクを抜くことでシュウ酸の含有量を減らす。

✔ シュウ酸を含む食品や飲料(例:チョコレート、紅茶)を摂取する際は、カルシウムを含む食品(例:牛乳、チーズ)と一緒に摂ることで、腸内でシュウ酸とカルシウムが結合し、吸収を抑制する。

✔ フィチン酸の影響を軽減するために、発酵食品(例:納豆、味噌)を取り入れる。発酵過程でフィチン酸が分解され、ミネラルの吸収が改善される。

✔ カルシウムの吸収を助けるビタミンDを含む食品(例:鮭、きのこ類)を積極的に摂取する。

また、過度のアルコール摂取や塩分の過剰摂取もカルシウムの吸収や骨の健康に悪影響を及ぼします。

過度のアルコール摂取は、腸管でのカルシウム吸収を抑制し、尿中へのカルシウム排出を促進するだけでなく、肝臓でのビタミンDの活性化を妨げるなど、複数のメカニズムで骨粗鬆症のリスクを高めます。

塩分(ナトリウム)の過剰摂取は、腎臓でのカルシウム再吸収を妨げ、尿中へのカルシウム排出を増加させます。これにより、骨からのカルシウム流出が促進され、骨密度の低下や骨粗鬆症のリスクが高まります。

極端な糖質制限や偏食も栄養バランスを崩し、カルシウム不足を引き起こす一因となります。毎日の食事にさまざまな食品を取り入れることが、骨を守る第一歩です。

「適量」を守ることが健康の鍵

カルシウムは骨や歯の形成に不可欠なミネラルですが、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特にサプリメントなどで摂取量が過剰になると、以下のような問題が生じることがあります。

1日の推奨摂取量と耐容上限量

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、成人の1日あたりのカルシウムの推奨摂取量は以下の通りです。

| 年齢(歳) | 男性(mg/日) | 女性(mg/日) |

|---|---|---|

| 18~29 | 800 | 650 |

| 30~49 | 750 | 650 |

| 50~69 | 750 | 650 |

| 70以上 | 700 | 600 |

また、耐容上限量(UL)は、健康上の有害作用を引き起こすとは考えにくい最大1日摂取量として設定されています。

- 成人(男女とも):2,500mg/日

これらの数値を参考に、日々のカルシウム摂取量を適切に管理することが重要です。

これらのリスクを避けるためには、カルシウムの摂取量を適切に管理することが重要です。特にサプリメントを使用する場合は、医師や栄養士と相談し、個々の健康状態に応じた適切な摂取量を守るよう心がけましょう。

管理栄養士がすすめる「続けられる工夫」

骨の健康を維持するためには、日々の食生活において無理なく続けられる工夫が大切です。特に、カルシウムやビタミンD、ビタミンKを含む食品を意識的に取り入れることが効果的です。

例えば、朝食に小魚や納豆を加える、昼食に緑黄色野菜を取り入れる、夕食にきのこ類や大豆製品を使った料理を選ぶなど、日常の食事に少しずつ取り入れることで、栄養バランスを整えることができます。

また、日光を適度に浴びることで体内でビタミンDを合成することができるため、散歩や屋外での活動を取り入れることもおすすめです。

さらに、ストック食材として便利な大豆ペーストを活用することで、忙しい日でも手軽に栄養を補うことができます。大豆ペーストは、スープや炒め物、グラタンなどさまざまな料理に応用でき、植物性たんぱく質やカルシウム、ビタミンKなどの栄養素を効率よく摂取することができます。

これらの習慣を無理なく続けることで、骨の健康をサポートすることができます。

毎日の生活に大豆を取り入れて骨の健康を守ろう

骨を丈夫に保つためには、ただ栄養を摂るだけでなく、日々の食生活に無理なく取り入れられる工夫が欠かせません。ここでは、すぐに実践できる「大豆を使った食事のヒント」とともに、改めて骨の健康に向き合う大切さをお伝えします。

カルシウムだけに頼らない“骨づくり”の視点

骨の健康を考えるとき、カルシウムだけに注目するのではなく、たんぱく質やビタミンK・D、マグネシウム、イソフラボンなどとのバランスが大切です。大豆はこうした栄養素を一度に摂れる、まさに理想的な「骨サポート食品」です。

特に女性は更年期を迎える前後からホルモンバランスの変化により骨密度が下がりやすいため、大豆イソフラボンの恩恵を意識的に活かすことが大切です。これは科学的にも多数の研究で裏付けられており、更年期女性の骨量維持に有用であるとの報告があります。

まとめ|小さな習慣が、大きな健康へとつながる

骨は日々、古い部分が壊されて新しい骨に生まれ変わる“再構築”を続けています。そのサイクルを支えるのが、毎日の食事と生活習慣です。特別なことをしなくても、納豆や豆腐、大豆ペーストを活用した簡単なレシピを取り入れるだけで、骨の健康を支える一歩になります。

無添加で植物性、大豆由来の栄養を活かせる食品は、自然の力で身体を整える手助けとなります。これを機に、あなたも「大豆のある暮らし」を始めてみませんか?小さな選択が、健やかな未来につながります。

骨粗鬆症を防ぐには、カルシウムだけでなく、ビタミンDやビタミンK、たんぱく質などの栄養素をバランスよく摂ることが欠かせません。本コラムでは、現代人に不足しがちな栄養を効率よく補うための食材として、大豆製品の活用に注目しました。なかでも大豆ペーストは、たんぱく質やカルシウムを含み、無添加で植物性という特長から、毎日の食事に取り入れやすい便利な存在です。

また、カルシウムの吸収を妨げる成分や習慣についても詳しく紹介し、食品添加物、カフェイン、塩分、アルコールなどの過剰摂取が骨の健康に及ぼす影響を解説しました。過剰摂取のリスクにも注意し、推奨量と上限量を守ることが大切です。

さらに、骨は適度な運動刺激によって形成が促進されるため、ウォーキングや屋外活動による日光浴を組み合わせることで、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの合成も期待できます。食事、運動、日光の3つを日常に取り入れることが、骨の再構築を支える大きな力となります。

特別なことをしなくても、納豆や豆腐、大豆ペーストなどを上手に使い、手軽に「骨を守る生活」を始めてみませんか?毎日の小さな積み重ねが、健やかな未来の身体をつくります。

Riko Kobayashi

小林 理子

略歴

2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得

2014年給食委託会社入社

2015年公立小学校の栄養士へ転職

2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍

2019年オランダへ渡航(活動休止)

2023年フューチャーフーズ株式会社に入職

2024年フリーランス管理栄養士として活動再開

活動実績

高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。

オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。