目次

この記事の結論とポイント

大豆は色や種類によって栄養やメリットが異なり、用途に合わせて選ぶことで健康・美容効果を最大限に引き出せます。

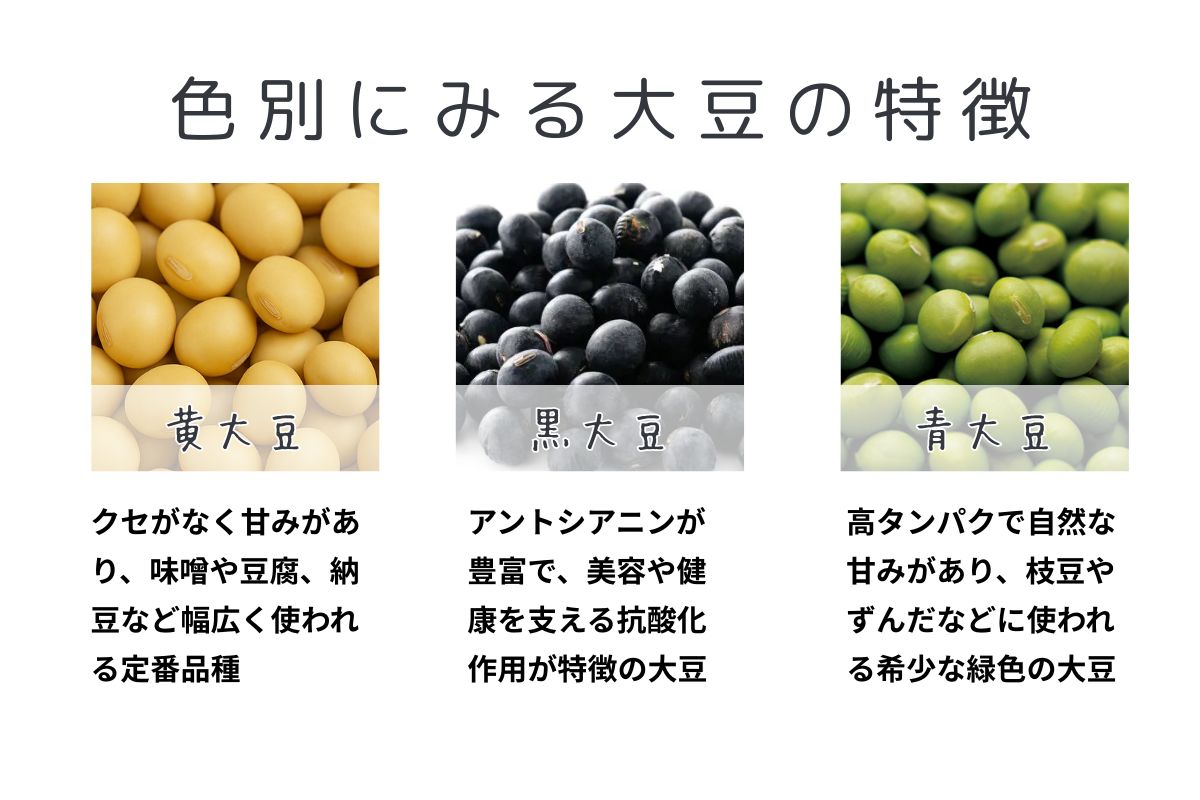

♦色別の栄養特性:黄・黒・青それぞれに含まれる成分や期待できる効果が異なるため、自身の健康目的に合わせて選ぶのがおすすめです。

♦用途別のサイズ選び:ふっくら煮豆には大粒、粘りを楽しむ納豆には小粒といったように、料理に合わせた粒選びで美味しさがより引き立ちます。

♦国産大豆の魅力:豆本来の濃厚な甘みや安心感を重視するなら、品質管理が徹底された国産大豆を選ぶメリットは非常に大きいです。

大豆の基本と品種の多様性

本章では、大豆の基礎知識とともに、日本各地で育てられている多様な品種やその特徴について詳しくご紹介します。大豆の奥深さを知ることで、日々の食卓がもっと豊かに感じられるかもしれません。

意外と知らない?大豆の基礎知識

大豆は「畑の肉」とも呼ばれるほど、植物性たんぱく質が豊富な食材です。そのうえ脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維がバランスよく含まれており、まさに“天然のサプリメント”ともいえる存在です。日本では古くから食文化に深く根付いており、調味料の味噌や醤油の原料としても欠かせない存在です。

さらに、近年では低糖質・高たんぱくという栄養特性が注目され、健康志向の方やダイエット中の方にも支持されています。用途や調理法に応じて、適した品種を選ぶことで、大豆の魅力をさらに引き出すことができます。

例えば、豆腐に向く品種と、煮豆や納豆に適した品種とでは粒の大きさや食感に違いがあります。この違いを知ることで、日々の料理の幅が広がり、よりおいしく、健康的な食生活につながります。

大豆の品種はどれくらいあるの?

また、大豆の歴史も非常に古く、日本ではおよそ2,000年前の縄文時代から栽培されていたといわれています。古くから日本人の食と健康を支えてきた大豆は、今もなお進化を続けているのです。

現在では、地域ごとの気候や土壌に適した新品種の開発も進んでおり、全国各地で特色ある“ご当地大豆”が誕生しています。例えば、寒冷地に強い東北地方の品種、粒が大きくコクのある関西圏の品種など、その土地ならではの味わいがあります。

こうした背景を知って大豆を選ぶことで、「食べること」がより楽しく、「選ぶこと」がもっと意味のある行動になります。ぜひ日常の食卓に、品種にも注目した大豆の楽しみ方を取り入れてみてください。

色別にみる大豆の特徴と健康効果

日常的に使われる黄大豆に加え、黒大豆や青大豆といった少し特別な豆を取り入れることで、食事の楽しみと栄養バランスの両方が広がります。本章では、色別に見る大豆の違いと健康効果をわかりやすくご紹介。美容や健康が気になる方にこそ知っていただきたい、豆の色が持つ「ちから」を掘り下げていきます。

黄大豆の特徴と代表品種

特に北海道産の「ユキホマレ」や「トヨマサリ」といった品種は、甘みやコクに優れ、豆腐や納豆などの発酵食品に最適とされています。煮崩れしにくく、加工しやすい特性を持つため、プロの料理人からも高く評価されています。

また、黄大豆は国内外での栽培が広く、安定した品質と収穫量を誇る品種が多いのも特徴です。特に国産の黄大豆は甘みが強く、雑味が少ないと言われ、価格以上の価値を感じる方も少なくありません。

黒大豆の栄養価と美容効果

な品種は「丹波黒」。大粒で見た目にも高級感があり、豊かな甘みともちもちとした食感が魅力です。特に贈答用や特別な料理に使われることが多く、おいしさと健康効果の両立を求める方にはおすすめの品種です。

煮豆だけでなく、黒豆茶やスイーツ、さらには納豆や豆腐への加工など、黒大豆の使い道は年々広がっています。美容や健康を意識するライフスタイルに寄り添った食材として、黒大豆はますます注目を集めています。

青大豆の甘みと希少性

栄養成分にも注目が集まっており、100gあたりのたんぱく質は37.7gと非常に高く、食物繊維やイソフラボンも豊富です。ダイエット中の方や、植物性の高たんぱく食材を求める方にとっては、まさに理想的な豆と言えるでしょう。

「ずんだ餅」で有名な“ずんだあん”の原料としても知られており、料理だけでなく和菓子文化にも深く関わっています。見た目の美しさと栄養のバランスを兼ね備えた青大豆は、まさに“隠れた逸品”です。

大豆のサイズと用途の違い

大粒はふっくら食感を活かした煮豆や枝豆向き、中粒は豆腐や味噌に、中〜小粒は混ぜやすく納豆に最適といったように、粒ごとに適した使い方があります。

本章では、粒のサイズと調理用途の関係をわかりやすく解説し、家庭でも活かせる選び方のコツをご紹介します。ちょっとした違いが、料理の満足度をぐっと高めてくれるかもしれません。

粒の大きさで変わる加工適性

例えば大粒大豆は、煮豆や枝豆としてふっくらとした食感を楽しめるのが魅力です。一方で、小粒大豆は納豆のように混ぜたり粘りを出したりする食品に向いており、中粒は豆腐や味噌などの発酵食品全般に適しています。

このように、粒のサイズは単なる見た目の違いではなく、「どんな料理に向いているか」という機能性の違いでもあるのです。料理に合わせて大豆の粒サイズにも注目することで、食卓の満足度はぐっと高まります。

大粒大豆に向いた調理法

北海道の「ユキホマレ」は、ふっくらと柔らかく煮上がることで人気があり、特に煮豆料理で重宝されています。東北の「リュウホウ」は寒さに強く、甘みが凝縮されることで煮物にも適しています。

味と食感、そして栄養価の高さも兼ね備えた大粒大豆は、和食はもちろん、洋風のスープや煮込みにもよく合います。料理にボリューム感や存在感を出したいときにもおすすめです。

中粒・小粒の魅力と活用例

中粒は、口当たりがなめらかで味噌や豆腐に加工するときに素材本来の風味をしっかり活かせます。北海道や東北で生産される品種は、甘みやコクがあり、日本人の好みに合う味わいです。

用途に応じて粒の大きさを選ぶことは、味や仕上がりに大きな影響を与えます。日常的に使う大豆だからこそ、「粒のサイズ」にも注目して選び分けてみてはいかがでしょうか。

最近では、大豆をペースト状に加工した「大豆ペースト」も注目されています。下処理不要でそのまま使え、スープやソース、スイーツにも活用できる便利な形です。忙しい毎日でも、手軽に植物性たんぱく質を取り入れることができる新しい選択肢として広がっています。

国産 vs 海外産大豆の違いと選び方

本章では、国産と海外産の大豆の違いや選び方をわかりやすく整理し、日々の食卓で納得して選ぶヒントをご紹介します。

国産大豆の魅力とブランド紹介

北海道産の「トヨマサリ」や「ユキホマレ」、九州の「フクユタカ」などは、甘みが強く発酵食品や煮豆に適しています。特に北海道は大豆生産量全国1位で、冷涼な気候と豊かな水資源を活かした大豆づくりが盛んです。

東北では「リュウホウ」といった寒冷地向けの品種があり、煮崩れしにくく味わい深い仕上がりになります。地元の生産者が工夫を重ねた“ご当地ブランド大豆”は、料理の満足度を一段と高めてくれます。

輸入大豆の特性と使い分け

| 比較項目 | 国産大豆 | 海外産大豆 |

|---|---|---|

| 安全性 | ◎ 厳しい基準・安心 | △ 品質にばらつきあり |

| 価格 | △ 高価 | ◎ 安価で安定供給 |

| 味・香り | ◎ 豆の甘みやコクが強い | △ やや淡白 |

| 用途 | 家庭用・高付加価値製品 | 加工品・業務用・油脂・飼料など |

例えばアメリカ産の大豆は油脂原料や大豆ミート、豆乳製品などに使われることが多く、大量に加工する現場では欠かせない存在です。粒が大きく均質である一方、風味や甘みにやや淡白さがあることも特徴です。

一方で中国産は小規模生産が多く、地域によって品種や味の個性が異なります。発酵食品に適した豆もありますが、品質のばらつきや残留農薬の不安など、安全性を気にする声もあるのが現状です。

そのため、「価格」「味」「安全性」「用途」など、重視するポイントに合わせて賢く選ぶことが大切です。家庭用やこだわりたい料理には国産、コスト重視の加工用には輸入品というように、目的に応じて使い分けるのが理想的です。

大豆の種類と栄養成分に関するよくある質問

まとめ|料理や目的に合わせた大豆選びを

例えば煮豆には甘みとコクのある大粒大豆を、納豆や豆腐には中粒〜小粒を。黒大豆は美容と抗酸化作用が気になる方に、青大豆はたんぱく質や甘みを重視する方におすすめです。また、国産大豆は品質と風味を大切にしたいとき、輸入大豆はコストと安定供給を重視する場面で活躍します。

また、大豆ペーストのように加工しやすい形にすることで、スープやディップ、炒めものなどにも手軽に取り入れやすくなります。大豆の栄養をもっと身近に、無理なく続けられる方法としておすすめです。

日々の食事で何気なく使っている大豆ですが、視点を変えてみると、選び方にも深い意味があります。品種や色に注目しながら、身体にやさしく、おいしさにもこだわった“わたしに合う大豆”を見つけてみてください。

これからの食卓に、少しだけ大豆の奥深さをプラスする——そんな毎日が、身体と心の健やかさにもつながっていくはずです。

参考文献

あわせて読みたい大豆コラム

»北海道産大豆「とよまさり」の魅力と絶品レシピ

»大豆の力がすごい!毎日食べるとどんな健康効果がある?

»大豆製品を活用した健康的な食事とは? 新提案『MASH SOY』の魅力も紹介