最近話題の「腸活」。実はそのカギを握っているのが、日々の食卓に身近な「大豆食品」かもしれません。

本コラムでは、腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)と呼ばれる腸内環境の働きや、大豆の栄養成分がもたらす健康効果に注目。

納豆やみそ、そして新たに注目される大豆ペーストなど、現代のライフスタイルに合った取り入れ方もご紹介します。

腸と大豆の深い関係性を知ることで、身体の内側から健やかさを育むヒントがきっと見つかるはずです。

目次

-

腸内細菌叢とは?その働きと現代女性への影響

・腸内細菌叢の基本構造と健康への関係

・バランスが崩れると起こる不調とは?

・現代日本人の腸内環境と食生活の変化

-

大豆食品が腸内細菌叢に与えるポジティブな影響

・大豆と発酵の力がもたらす腸内変化

・納豆が生み出す善玉菌の増加効果

・食生活に取り入れる際のポイント

-

イソフラボンとエクオールの深い関係性

・イソフラボンが女性の身体に与える働き

・腸内細菌がつくり出す「エクオール」とは?

・なぜつくれない人がいるのか?食習慣との関係

-

健康維持と疾患予防に役立つ大豆食品の実力

・予防効果が期待される主な疾患とは?

・腸内環境改善がもたらす生活習慣病リスク低下

・更年期世代における摂取の意義

-

まとめ|大豆と腸内環境が支える“内からの健康”

腸内細菌叢とは?働きと現代女性への影響

私たちの身体の健康を支える「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」——腸内に棲みつく数百種類以上の細菌群がバランスを保ちつつ共生している環境のこと。

まるでお花畑のように多様な菌が調和することから「腸内フローラ」とも呼ばれています。

この腸内細菌叢(腸内フローラ)は、消化・吸収・免疫・ホルモンバランスにいたるまで幅広く身体の機能に関わり、心と身体の健やかさを保つ上で極めて重要な存在です。

腸内細菌叢(腸内フローラ)の基本構造と健康への関係

腸内細菌叢(腸内フローラ)は胎児期からすでに形成が始まり、出生時の経腟分娩か帝王切開か、母乳かミルクかといった条件により、その構成に違いが生じることが知られています。離乳期以降、食生活に伴い細菌構成が大人に近づき、加齢に伴い善玉菌であるビフィズス菌の減少などが見られるようになります。

腸内細菌は、食品の分解・短鎖脂肪酸の生成・免疫調節などに関与し、健康を支える重要なパートナーです。特に発酵食品に含まれる善玉菌の摂取は、その多様性を保つためにも有効とされています。

バランスが崩れると起こる不調とは?

腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが崩れ、「悪玉菌」が優勢になると、便秘や下痢、皮膚の不調、アレルギーの悪化、さらには生活習慣病などに結びつく可能性があると指摘されています。近年では、腸と脳は“腸脳相関”によってつながっているとされ、腸の状態がメンタルヘルスにまで影響を与えることがわかってきました。

乱れた食生活やストレス、抗生物質の乱用などにより腸内フローラは簡単に崩れます。善玉菌が減少すると腸のバリア機能が低下し、病原菌や有害物質が体内へ侵入しやすくなると言われています。

現代における日本人の腸内環境と食生活の変化

伝統的な日本型食生活では、味噌や納豆といった発酵食品、大豆食品や海藻類、根菜などの食物繊維を含む食品を多く取り入れてきました。これらは善玉菌を増やしやすく、腸内環境を良好に保つために有効とされてきました。

しかし近年の食の欧米化により、食物繊維や発酵食品の摂取量は減少傾向にあり、その結果、腸内細菌叢(腸内フローラ)の多様性が失われつつあるという研究結果が出ています。大豆やその発酵食品は、現代人にこそ意識して取り入れてほしい“腸活食材”といえるでしょう。

大豆食品が腸内細菌叢に与えるポジティブな影響

日々の食生活の中で、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスを保つことは健康維持に不可欠です。

そこで注目されているのが、日本の伝統食品である大豆製品です。特に納豆や味噌などの発酵食品は、腸内環境を整える食品として世界的にも注目されています。

本章では、大豆食品が持つ腸内細菌叢への働きについて、具体的な研究知見や効果を交えながらご紹介します。

大豆と発酵の力がもたらす腸内変化

納豆は、大豆を納豆菌で発酵させて作られます。この過程でビタミンKや酵素、大豆由来のたんぱく質や食物繊維が増加し、腸内細菌のエサとなる成分が豊富に含まれるようになります。

納豆菌は生きたまま腸まで届くことで知られており、腸内でビフィズス菌や乳酸菌など善玉菌の増加を助けるプロバイオティクス効果が期待されます。

納豆が生み出す善玉菌の増加効果

近年の研究では、納豆粉末の摂取により腸内フローラの構成が改善され、ビフィズス菌の割合が有意に増加することが報告されています。また、納豆を継続して摂取することで、腸内細菌の多様性が保たれ、免疫や代謝機能にも良好な影響を与えることが示唆されています。

納豆は腸内環境の“底上げ”に有効な食品であり、日常的に摂ることで腸活効果が期待できます。

食生活に取り入れる際のポイント

納豆や味噌、豆腐などの大豆食品は、日本の食卓に古くからある身近な存在です。特に納豆は1パックから手軽に取り入れることができ、冷蔵保存も可能なため、毎日の習慣として続けやすい利点があります。

また、大豆ペーストのように、忙しい日常でも簡単に使えてアレンジしやすい現代型の大豆食品も登場しており、料理に混ぜたりスープに加えるなど、無理なく続けられる工夫が広がっています。ご自身のライフスタイルに合った形で大豆食品を取り入れ、腸の健康を意識した食生活を実践してみましょう。

イソフラボンとエクオールの深い関係性

大豆食品が注目される理由の一つに、「イソフラボン」という成分の存在があります。特に更年期を迎える女性にとっては、その女性ホルモン様作用が注目されており、ホットフラッシュや骨粗鬆症の予防など幅広い健康効果が期待されています。では、イソフラボンと腸内細菌との関係性、そして“エクオール”という代謝産物について詳しく見ていきましょう。

イソフラボンが女性の身体に与える働き

イソフラボンは、大豆の胚芽部分に多く含まれるポリフェノールの一種で、エストロゲン(女性ホルモン)に似た化学構造を持っています。このため、体内でエストロゲン受容体と結びついて弱いながらもホルモン様の作用を発揮します。

特に閉経後の女性ではエストロゲンの分泌が急激に減少するため、イソフラボンの摂取が心身のバランス維持に大きな役割を果たすとされています。

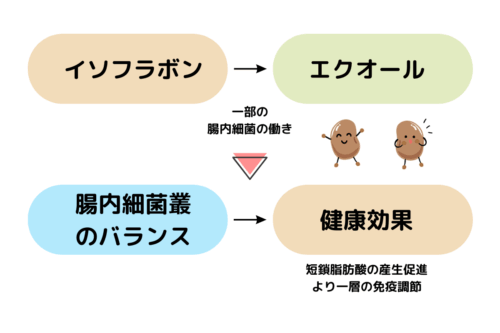

腸内細菌が作り出す「エクオール」とは?

イソフラボンは摂取しただけではその力を十分に発揮しきれません。実は腸内にいる特定の細菌(エクオール産生菌)によって代謝され、初めて高い活性を持つ「エクオール」という成分に変化します。

エクオールは、より強いエストロゲン様作用を持つとされ、更年期症状の緩和や骨密度の維持、心血管の健康を支える働きが注目されています。

なぜ作れない人がいるのか?食習慣との関係

日本人の約半数は、摂取した大豆イソフラボンを腸内で「エクオール」へ変換できないとされています。その理由の一つは、エクオール産生菌(Slackia属、Eggerthella属など)と呼ばれる特定の腸内細菌を持っていないことにあります。これらの菌は、日常的に大豆食品を摂取することで腸内に定着しやすくなると考えられています。

また、発酵食品や食物繊維の摂取量、抗生物質の使用歴、ストレスなども腸内フローラのバランスに影響を与え、産生菌の働きを左右します。特に若年層や欧米型の食生活に偏った人では、これらの菌の定着率が低く、エクオールの産生力も弱い傾向にあります。

つまり、エクオールを作るには、産生菌を「持っているかどうか」だけでなく、それらが働きやすい腸内環境を整える食習慣がカギとなります。定期的な大豆食品の摂取と腸活を意識することで、将来的にエクオールを産生できる可能性が広がります。

健康維持と疾患予防に役立つ大豆食品の実力

腸内環境を整える大豆食品には、疾病予防や健康維持をサポートする多彩な栄養素が含まれています。特に注目されているのが、糖尿病や心疾患、骨粗鬆症、更年期症状、がんなどのリスクを下げる可能性です。

本章では、大豆食品が身体にもたらす具体的な健康効果について、疾患別に分かりやすく解説します。

予防効果が期待される主な疾患とは?

大豆には植物性たんぱく質やイソフラボン、食物繊維、オリゴ糖、多価不飽和脂肪酸など、さまざまな健康成分が含まれています。これらは腸内細菌叢(腸内フローラ)に良い影響を与えるだけでなく、血糖値の安定化、血中脂質の改善、ホルモンバランスの調整など、幅広い生理作用をもたらします。

実際に複数の研究結果をまとめた信頼性の高い調査によって、大豆食品を日常的に食べている方は、以下のような病気のリスクが下がる傾向にあると言われています。

- ✔ 2型糖尿病のリスク低下

- ✔ 心血管疾患リスクの低下

- ✔ 脳卒中のリスク低下

- ✔ 乳がん・前立腺がんの予防

- ✔ 骨密度低下の抑制、骨粗しょう症リスクの軽減

このように、大豆食品は「薬ではないけれど、毎日の習慣で身体を守る“未病”の味方」として高く評価されています。

腸内環境改善がもたらす生活習慣病リスク低下

腸内細菌叢のバランスが整うと、善玉菌が食物繊維などを分解して酪酸・酢酸・プロピオン酸といった短鎖脂肪酸を作り出します。

これらは腸内を弱酸性に保ち、有害菌の増殖を防ぎながら、腸のバリア機能を強化します。これにより、慢性的な炎症の抑制、インスリン感受性の改善、脂質代謝の正常化などが期待されます。

特に注目すべきは、納豆などの発酵大豆食品の継続摂取により、便通の改善や腸内pHの正常化が進み、腸内の“善玉菌優位”な状態が保たれることです。こうした状態は、生活習慣病やがんの発症リスクを下げる可能性を秘めています。

更年期世代における摂取の意義

更年期は女性ホルモンの分泌が急激に減少する時期であり、それに伴う不調(ホットフラッシュ、頭痛、骨密度低下など)が起こりやすくなります。大豆イソフラボンは弱いエストロゲン様作用を発揮する天然成分として、更年期症状の緩和や骨の健康維持に役立つことが多くの研究で報告されています。

また、腸内でのイソフラボン代謝によって生まれる「エクオール」は、より強い作用を持つため、腸内環境が整っているほどその力を発揮しやすくなります。具体的には、更年期症状の軽減、骨密度の維持、血管の健康維持などに寄与することが知られています。

加齢によって変化する身体に対して、毎日の食事で穏やかに働きかけてくれる大豆食品は、更年期女性の心強い味方といえるでしょう。

まとめ|大豆と腸内環境が支える“内からの健康”

私たちの身体の中に棲む腸内細菌叢(腸内フローラ)は、健康を左右する「見えない臓器」ともいわれる存在です。日々の食事がこの細菌叢のバランスを決める上で、大豆食品はとても頼もしい味方といえるでしょう。

発酵大豆食品に含まれる納豆菌や食物繊維は、腸内で善玉菌の働きをサポートし、腸内環境の改善に貢献します。また、大豆イソフラボンは腸内細菌によって代謝されることで、より強力な作用をもつ「エクオール」に変化し、更年期症状の緩和や骨密度の維持、生活習慣病の予防にも役立ちます。

腸内環境と大豆の関係性を知ることは、自分自身の健康を内側から整える第一歩。特に40代以降の女性にとっては、身体の変化に寄り添いながら、食生活を見直すきっかけにもなります。

毎日続けやすい納豆や豆腐、みそ汁に加えて、大豆ペーストのように手軽に使える食品を活用することで、忙しい日々の中でも“腸活”を習慣化することができます。身体が求めている栄養と、腸内細菌が喜ぶ食材を上手に取り入れて、身体の内側からめぐる健やかさを実感してみてください。

まずは「1日1回、大豆食品を摂る」ことから始めてみましょう。

納豆やみそ汁、豆腐といった定番の大豆食品に加え、無添加でやさしい味わいの大豆ペーストを取り入れることで、手軽にたんぱく質や食物繊維を補えます。クセがなくどんな料理にも馴染むため、食卓のバリエーションが広がり、無理なく続ける楽しさにもつながります。

継続は力なり。身体と心にやさしい“腸活”を、毎日の習慣にしていきましょう。

Riko Kobayashi

小林 理子

略歴

2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得

2014年給食委託会社入社

2015年公立小学校の栄養士へ転職

2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍

2019年オランダへ渡航(活動休止)

2023年フューチャーフーズ株式会社に入職

2024年フリーランス管理栄養士として活動再開

活動実績

高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。

オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。