目次

腸内フローラと健康の関係を知ろう

腸内フローラや腸活が注目される今、「腸の健康が全身の美と元気につながる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、腸内細菌のバランスは便通や免疫、美容まで幅広く関係しており、日々の食事や生活習慣が“腸の未来”を左右します。しかし、腸内環境の仕組みや改善方法について、意外と知られていないことも多くあります。

本章では、腸内フローラの基本や腸活の意義、そして善玉菌・悪玉菌の関係についてやさしく解説します。ご自身の健康習慣を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

腸内フローラとは?善玉菌・悪玉菌・日和見菌の役割

腸内フローラとは、腸内に生息する約1,000種類、100兆個以上もの細菌が織りなす“細菌の世界”のことを指します。この多種多様な腸内細菌は、大きく分けて善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3グループで構成されています。

善玉菌は乳酸菌やビフィズス菌などが代表で、身体に良い働きをもたらす存在です。腸内環境を整え、ビタミン合成や消化吸収のサポート、免疫機能の強化など、健康維持に欠かせません。

一方で、悪玉菌は腸内で有害な物質や毒素、悪臭のあるガスを産生し、増えすぎると便秘や下痢、肌トラブルなどのリスクを高めてしまいます。

また、日和見菌は普段は大人しい中立的な存在ですが、腸内環境が乱れると悪玉菌寄りの働きをすることもあるため、善玉菌優位のバランスを保つことが大切です。

「善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7」が理想的な比率とされ、バランスが保たれていると腸内環境は安定します。

しかし、食事の乱れやストレス、加齢などで悪玉菌が増えると、さまざまな体調不良の原因となることが知られています。

腸内フローラのバランスが乱れるとどうなる?

腸内フローラのバランスが崩れると、まず現れるのが便秘や下痢などの消化機能の不調です。

腸内で悪玉菌が優位になると、有害物質の産生が増え、腸壁が刺激を受けやすくなります。

その結果、腸のバリア機能が低下し、炎症やアレルギー反応の誘発、肌荒れや免疫低下など、さまざまな不調が起こりやすくなります。

さらに、最新の研究では腸内フローラの乱れが肥満や糖尿病、大腸がん、動脈硬化などの生活習慣病と関連していることも明らかになってきました。例えば、大腸がん患者の腸内細菌構成は健康な人と大きく異なることがわかっています。

腸の状態は日々変化しやすく、食物繊維や発酵食品など善玉菌のエサを積極的に取り入れることが、腸内環境を整え全身の健康を守る第一歩となります。

腸活の第一歩:生活習慣の見直し

腸内フローラを健やかに保つためには、毎日のちょっとした生活習慣の積み重ねが大切です。食事では野菜や果物、海藻、きのこ、発酵食品などを意識的に取り入れることがポイントです。 また、ストレスをため込まない・睡眠リズムを整える・適度に身体を動かすなども、腸の働きをサポートします。

最近は、腸内フローラの組成を手軽に調べられる検査サービスも登場し、ご自身の「腸年齢」を知ることができる時代です。腸の状態に合わせて生活を見直すことで、美容や健康への変化を実感できるはずです。

腸活は“特別なこと”ではなく、日々の食事や生活を見つめ直すことから始まります。 まずは今日の食卓から、小さな一歩を踏み出してみませんか。

食物繊維の基礎知識と腸活への活用

最近、「食物繊維をもっと摂りましょう」と耳にすることが増えましたが、なぜ腸活に欠かせないのか、その理由をご存じでしょうか。

本章では、食物繊維の種類や働き、そして賢く取り入れるコツまでやさしく解説します。「食物繊維」と一口に言っても、水に溶けるタイプや溶けないタイプがあり、どちらも腸内フローラの健康には重要な役割を持っています。腸内細菌と食物繊維の“良い関係”を知り、日々の食事に活かしてみましょう。

水溶性・不溶性食物繊維の違いと効果

食物繊維には大きく分けて「水溶性」と「不溶性」の2種類があります。それぞれ性質も働きも異なり、両方をバランスよく摂ることが腸内環境の改善に大切です。

水溶性食物繊維は水に溶けてゲル状になり、腸内で善玉菌のエサとなりやすいのが特徴です。発酵を促して短鎖脂肪酸という有用な物質を作り出し、便をやわらかくしてくれるため、便秘や下痢の改善にも役立ちます。また、血糖値やコレステロール値のコントロールにも良い影響を与えます。

一方で、不溶性食物繊維は水に溶けず、そのまま腸内でカサを増やしてぜん動運動を促進します。老廃物や有害物質を吸着して体外へ排出しやすくする作用があり、腸のデトックスにも役立ちます。理想的な摂取バランスは「水溶性:不溶性=1:2」といわれていますが、普段の食生活ではつい不溶性ばかりに偏りがちなので、水溶性を意識して摂るのがポイントです。

水溶性が多い食品は、海藻・オクラ・山芋・大麦・大豆など。不溶性が多いのは、ごぼう・きのこ・豆類・野菜全般です。毎日の食卓で両方をバランスよく取り入れていきましょう。

短鎖脂肪酸が導く腸内環境の変化

食物繊維が腸内細菌によって分解・発酵されると、「短鎖脂肪酸(酢酸・酪酸・プロピオン酸など)」が作り出されます。短鎖脂肪酸は腸のエネルギー源となり、バリア機能を強化したり、腸管のぜん動運動を促したりと、腸内フローラのバランスを整えるうえで欠かせない存在です。

また、短鎖脂肪酸には悪玉菌の増殖抑制、炎症の抑制、免疫力の向上といった効果もあり、腸だけでなく全身の健康を支えています。近年は、短鎖脂肪酸が肥満や生活習慣病、アレルギー予防にも役立つことが明らかになっています。

腸内フローラを元気にするためには、短鎖脂肪酸をたくさん生み出してくれる食物繊維を積極的に取り入れることが大切です。

食物繊維を効果的に摂るポイント

現代の日本人は、野菜不足や偏った食生活によって食物繊維の摂取量が不足しがちです。実際、厚生労働省の調査によると、1日あたりの目標摂取量(女性は18g以上)に届いていない人が多いという現状があります。

腸活を意識するなら、まずは1日1食だけでも野菜・海藻・きのこ・豆類を「いつもより1品」プラスするのがおすすめです。加えて、発酵食品と組み合わせることで善玉菌とそのエサ(食物繊維)を同時に取り入れることができ、腸内フローラの多様性アップにもつながります。

さらに、調理法を工夫してサラダだけでなく、炒め物や煮物、スープなど温かい料理に野菜やきのこを加えると、食物繊維を無理なく増やすことができます。

「今日からできる小さな積み重ね」が、腸と身体の健康づくりにつながります。

発酵食品と善玉菌で腸を育てる

腸活をより効果的にしたいなら、食物繊維とともに発酵食品を取り入れることが大きな鍵です。発酵食品には善玉菌が豊富に含まれており、腸内フローラのバランスを整えるために欠かせません。

本章では、毎日の食卓に手軽にプラスできるおすすめ発酵食品や、腸の善玉菌を育てる“菌活・育菌”のポイント、さらに大豆製品や野菜・果物の活用例まで、具体的にご紹介します。ご自身の生活に合った腸活習慣を見つけてみましょう。

おすすめ発酵食品リストと選び方

発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌、麹菌、酵母菌などの有用菌が豊富に含まれています。これらの菌は、腸内に届くことで善玉菌を増やし、腸内環境のバランスをサポートしてくれます。

代表的な発酵食品

✓ヨーグルト

✓納豆

✓キムチ

✓漬け物(ぬか漬け・白菜漬けなど)

✓チーズ

✓味噌

これらはどれも日々の食事に無理なく取り入れやすく、多様な善玉菌を腸内に補うことができるのが魅力です。特に、大豆や野菜を原料とした発酵食品は、食物繊維やオリゴ糖も含まれ、腸内細菌のエサとしても優秀です。

選び方のポイントは、できるだけ無添加・シンプルな原材料のものを選ぶこと。自分の好きな味や続けやすいものを取り入れて、習慣化することが腸活の近道です。

「菌活&育菌」毎日の食事でできること

“菌活”とは、善玉菌を多く含む食品を意識して摂り入れること、“育菌”は、善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を一緒に摂って腸内で善玉菌を育てることを指します。

例えば、ヨーグルトや納豆など発酵食品を毎日1品プラスし、バナナやごぼう、玉ねぎ、アスパラガスなどオリゴ糖や水溶性食物繊維が豊富な食品と組み合わせて摂るのが効果的です。

善玉菌とそのエサを同時に摂ることで、腸内で善玉菌が増えやすい環境が整います。特に、毎日続けることが腸内環境の変化に繋がるため、「好きなもの」「取り入れやすいもの」から始めてみましょう。

また、発酵食品の種類や摂り方を日によって変えてみるのもおすすめです。さまざまな菌やエサを取り入れることで、腸内フローラの多様性アップが期待できます。

大豆製品・野菜・果物の活用例

発酵食品と相性が良いのが、大豆製品や野菜・果物です。例えば、納豆や味噌・大豆ペースト(MASH SOY)などの大豆由来発酵食品は、たんぱく質やイソフラボン、食物繊維も一緒に摂れるため、美容や健康を意識する方におすすめです。

さらに、オリゴ糖や食物繊維が豊富な根菜やバナナ、キウイなどの果物をプラスすることで、善玉菌のエサが増え、腸活効果を高めてくれます。

忙しい方は、納豆に刻んだオクラやキムチを混ぜるだけでも菌活・育菌の両方を実践できます。味噌汁にきのこや海藻、豆腐などを加えると栄養バランスもアップします。毎日の小さな工夫が、腸の健康に繋がります。

続けるコツは、“完璧を目指さず、自分のペースで楽しむ”こと。お気に入りの発酵食品や組み合わせを見つけて、無理なく腸活習慣を続けましょう。

腸内細菌が喜ぶ理想の食生活とセルフチェック

腸内フローラをより元気に保つためには、毎日の食事内容だけでなく、生活全体をトータルで見直すことが大切です。

本章では、管理栄養士が提案する腸内細菌が喜ぶ理想の献立例や、気になる「腸年齢」のセルフチェック法、そして運動やストレスケア・睡眠習慣が腸内環境に与える影響まで、今日から役立つ情報をまとめてご紹介します。

日々のちょっとした意識や習慣が、腸も身体も健やかに導きます。

管理栄養士が提案する腸活献立例

腸内細菌の多様性を高める理想の食事は、さまざまな食品を組み合わせて、善玉菌とそのエサ(食物繊維・オリゴ糖)をバランスよく取り入れることがポイントです。

主菜には魚や鶏肉、大豆製品を活用し、副菜には野菜や海藻、きのこ類をふんだんに。さらに発酵食品である納豆や味噌汁を加えれば、腸活に理想的なメニューが完成します。

おすすめ例

- 【朝食例】納豆ご飯、味噌汁、ヨーグルト、季節の果物

- 【昼食例】雑穀ご飯、焼き魚、ひじき煮物、ぬか漬け

- 【夕食例】豆腐ハンバーグ、サラダ、野菜たっぷりスープ、キムチ

このような献立は、動物性たんぱく質と植物性食材がバランスよく含まれているため、腸内フローラの多様性アップにもつながります。さまざまな食品を少しずつ取り入れることが、毎日続けやすいコツです。

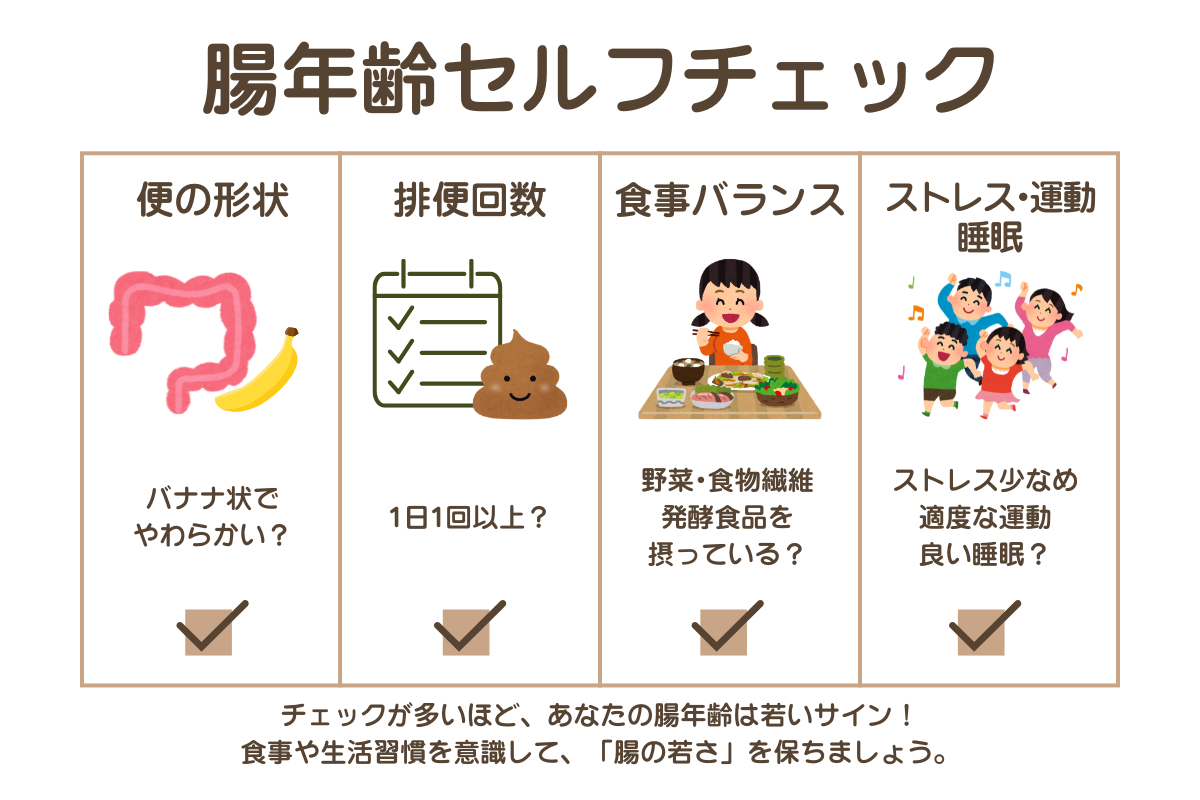

腸年齢セルフ診断のすすめ

腸年齢とは、腸内フローラの状態や腸の働きの若々しさを示す“腸の健康度”の目安です。セルフチェック法として、普段の便の状態や排便頻度、におい、色などを日々観察することがポイントです。

例えば、バナナ状でにおいがきつくない便が理想とされ、毎日スムーズな排便があれば腸年齢も若々しい傾向にあります。反対に、便秘や下痢、強い臭いが続く場合は、腸内フローラの乱れが疑われます。

もし実年齢より高めの腸年齢が気になる場合は、発酵食品や食物繊維を積極的に取り入れ、適度な運動やストレスケアも意識しましょう。

最近は、腸内フローラ検査サービスを活用して「腸年齢」や腸内細菌のバランスを数値で確認することも可能です。

運動・ストレス・睡眠と腸の健康

腸内環境は、運動不足やストレス、睡眠不足でもバランスが崩れやすくなります。ウォーキングや軽い体操などの運動は、腸のぜん動運動を活発にして腸内細菌の働きを助けてくれます。ストレスが溜まると悪玉菌が増えやすくなるため、リラックスや趣味の時間を大切にし、ストレスをこまめに発散することも腸活に役立ちます。

さらに、良質な睡眠を心がけることで、腸内フローラのバランスや免疫機能も整いやすくなります。腸活は「食事・運動・ストレスケア・睡眠」の4つの視点から、毎日少しずつできることを続けていくことが大切です。

自分のペースで楽しみながら、腸の健康を育てていきましょう。

まとめ|食物繊維で腸内フローラを整え健康な毎日へ

腸内フローラを健やかに保つためには、毎日の食事で多様な食品を楽しみつつ、善玉菌やそのエサになる食物繊維、発酵食品を積極的に取り入れることが大切です。動物性たんぱく質や脂質に偏ると悪玉菌が増えやすくなりますが、いろいろな種類の豆類や海藻、きのこ、野菜、果物を意識して摂ることで、腸内細菌の多様性や善玉菌の増殖が期待できます。

バランスの良い食事に加え、適度な運動やストレスケア、質の良い睡眠を心がけることで、腸内フローラの状態も良くなり、全身の健康や美容、免疫力向上もサポートされます。 普段の食習慣を見直し、自分の腸や身体と向き合うことで、健康な毎日がぐっと近づきます。まずは今日から、食べ物や生活リズムを意識して、腸に嬉しい行動を始めてみませんか。

「腸活は難しそう」と感じる方も、できることから無理なく続けることが何よりも大切です。毎日の小さな積み重ねが、未来の健康につながります。あなたの毎日が、心地よく美しく過ごせますように。