現代の忙しい生活に欠かせないコンビニ弁当。

しかし、その便利さの裏には、多くの添加物が含まれているという事実があります。

本記事では、コンビニ弁当に含まれる添加物の実態や健康リスク、さらに安全に楽しむためのポイントを解説します。

目次

コンビニ弁当に使用される添加物の種類と役割

食品添加物とは何か?その目的と安全性

食品添加物とは、食品の製造過程や保存期間中に添加される物質のことを指します。具体的には、食品の風味を整えたり、日持ちを良くしたりする目的で使用されます。現代食生活には欠かせない存在ですが、その安全性がしばしば議論の対象となります。食品添加物の役割は多岐にわたります。主な目的として以下のようなものがあります。

| 目的 | 例 |

|---|---|

| 保存性の向上 | 保存料、酸化防止剤 |

| 見た目の改善 | 着色料、光沢剤 |

| 食感の調整 | 増粘多糖類、乳化剤 |

| 味の強化 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |

食品添加物の安全性は、厳格な基準に基づいて管理されています。日本では「食品衛生法」によって使用可能な添加物が定められており、許容量を超えない範囲で使用されている限り、健康リスクは非常に低いとされています。しかし、「添加物は安全」とされる背景には、摂取量や個々の体質が影響する場合もあります。そのため、必要以上に添加物を含む食品を日常的に摂取し続けることは、健康上の懸念を招く可能性があります。

添加物ごとの具体的な用途とその影響

コンビニ弁当に使用される主な添加物には、調味料や保存料、増粘剤などがあります。それぞれの添加物がどのように使われ、身体にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを見ていきましょう。

1.調味料(アミノ酸等)

調味料(アミノ酸等)は、食品に旨味を加え、味を濃くするために使われます。コンビニ弁当の「しっかりした味付け」を実現するために不可欠な存在です。代表的な成分には「グルタミン酸ナトリウム」があります。しかし、大量摂取すると頭痛やめまいを引き起こす「中華料理症候群」の原因になる可能性も指摘されています。そのため、摂取量を抑える工夫が求められます。

2.保存料

保存料は食品の腐敗を防ぐために使用されます。例えば「ソルビン酸」は、細菌やカビの発生を抑え、食品の品質を維持します。ただし、保存料の多用は腸内環境を乱す可能性があるとされています。特に腸内細菌への影響が懸念されており、消化不良や免疫力低下のリスクを招くことも。

3.着色料

着色料は食品の見た目を鮮やかにし、購買意欲を高める役割を果たします。「カラメル色素」や「タール系色素」が代表例です。一部の着色料には発がん性の可能性が指摘されています。例えば、「カラメル色素III」や「IV」にはリスクがあるとされるため、使用の有無を確認する習慣をつけることが大切です。

4.増粘剤・乳化剤

食品の食感を良くするために使われる増粘剤や乳化剤。これらは、食品をなめらかにしたり、安定性を向上させたりします。例えば、増粘多糖類はコンビニサラダの「シャキシャキ感」を保つために欠かせません。しかし、大量摂取した場合、消化器系に負担をかけることがあるため注意が必要です。

添加物が健康に与えるリスクと科学的根拠

本章では、添加物が身体に与えるリスクや、それを裏付ける科学的根拠を詳しく解説します。

添加物が身体に悪影響を及ぼす可能性

食品添加物の多くは安全性が確認されていますが、一部の成分やその摂取量によっては健康に悪影響を及ぼす場合があります。この点は、日常的に摂取するコンビニ弁当の中でも特に注意が必要です。

1.腸内環境への影響

添加物の中には、腸内細菌に悪影響を与える可能性があるものがあります。例えば、「pH調整剤」や「保存料」は食品の保存性を高める一方で、腸内の善玉菌を減少させることが懸念されています。腸内環境の悪化は便秘や下痢の原因となり、免疫力の低下にもつながるため注意が必要です。

2.塩分や糖分の過剰摂取を助長

食品添加物には、食品の味を調整する「調味料(アミノ酸等)」や「甘味料」が多く含まれています。これらは自然な味覚を鈍らせ、塩分や糖分の摂取量を無意識のうちに増やす可能性があります。結果として、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こすリスクが高まります。

3.アレルギー反応のリスク

一部の添加物はアレルギー反応を引き起こす可能性があります。例えば、「カラメル色素」や「保存料」の一部成分は、皮膚炎や喘息などのアレルギー症状を引き起こすことがあります。これらのリスクは個人差が大きいため、敏感な方は特に注意する必要があります。

| 添加物の種類 | 健康への影響例 |

|---|---|

| 保存料 | 腸内細菌の減少、免疫力低下 |

| 調味料(アミノ酸等) | 塩分・糖分過剰摂取の助長 |

| 着色料(カラメル色素) | アレルギー反応、発がん性の懸念 |

添加物が含まれる超加工食品と疾病リスク

1.がんのリスク

最近の研究では、超加工食品を多く摂取する方はがんを発症するリスクが高いことが示されています。例えば、ある研究では、超加工食品の摂取量が10%増えるごとに、全体のがん発症リスクが12%上昇することが報告されています。特に、「ソーセージ」や「ハム」などの加工肉に含まれる添加物は、大腸がんのリスクを顕著に高めるとされています。

2.肥満と糖尿病の関連性

超加工食品は、カロリーが高く栄養価が低いため、肥満や糖尿病の原因になることが多いです。例えば、「甘味料」や「油脂」を多用した食品は食欲を増進させ、結果として1日の摂取カロリーを増やすことがあります。さらに、血糖値の急激な上昇を引き起こす食品は、インスリン抵抗性を悪化させ、糖尿病の発症リスクを高めます。

3.認知症のリスク

近年の研究では、揚げ物などの高脂肪食品の多量摂取が、学習能力や記憶力の低下、さらにはうつ病の発症リスクを高める可能性が示唆されています(E-NURSINGCARE.COM、 2023)。

これらの研究は、超加工食品や添加物の多い食品の摂取が、さまざまな健康リスクと関連している可能性を示しています。日常の食生活において、これらの食品の摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

(参考文献:E-NURSINGCARE.COM. (2023)*高脂肪食品の摂取と認知機能の低下に関する研究*. Retrieved from [https://e-nursingcare.com/guide/news/news-5974/](https://e-nursingcare.com/guide/news/news-5974/?utm_source=chatgpt.com))

| リスク項目 | 影響を受けやすい添加物 |

|---|---|

| がん | 発色剤、保存料 |

| 肥満・糖尿病 | 甘味料、油脂 |

| 認知症 | 腸内環境を悪化させる添加物(増粘剤など) |

健康的なコンビニ弁当の選び方と工夫

添加物が少ない商品を選ぶ方法

コンビニ弁当の多くは保存性や味付けを目的とした食品添加物が使用されていますが、これらの摂取を抑えることは可能です。商品の選び方ひとつで、健康リスクを軽減することができます。

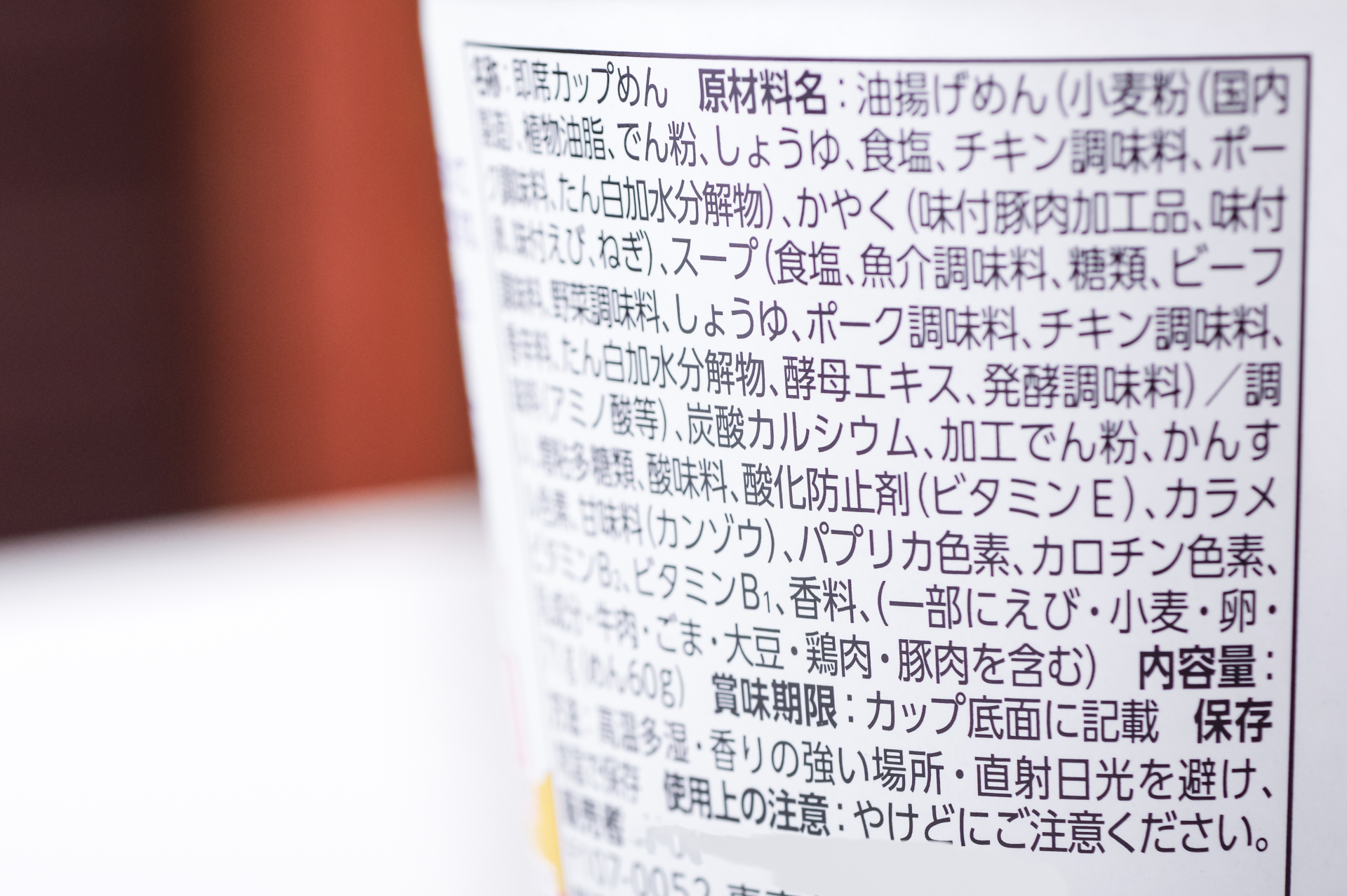

1.成分表示を確認する癖をつける

パッケージには使用されている添加物が必ず記載されています。例えば、「保存料」「調味料(アミノ酸等)」「着色料」などが含まれている場合、添加物が多い商品である可能性があります。「添加物の数が少ない商品を選ぶ」ことが、健康的な選択の第一歩です。

2.無添加や低添加の商品を選ぶ

近年、多くのコンビニでは「無添加」「保存料不使用」といった商品が増えています。これらの商品は、日持ちは短いですが添加物の使用量を最小限に抑えているため、健康への影響を軽減することが期待できます。例えば、セブンイレブンでは「セブンプレミアム」、ローソンでは「ナチュラルローソン」といった無添加志向の商品ラインがあります。

3.加工度が低い単品を選ぶ

お弁当ではなく「おにぎり」や「茹で卵」「サラダ」などの単品食品を選ぶことで、添加物の摂取を減らすことが可能です。加工が少ない食品ほど添加物の量が少ないため、おにぎり1つと茹で卵、サラダの組み合わせなどを意識すると良いでしょう。

栄養バランスを補う工夫

コンビニ弁当はカロリーが高く、塩分や糖質が多い一方で、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足しがちです。そのため、栄養バランスを補うための工夫が重要です。

1.主食・主菜・副菜のバランスを意識する

健康的な食事の基本は「主食(炭水化物)」「主菜(たんぱく質)」「副菜(ビタミン・ミネラル)」のバランスをとることです。例えば、弁当単体では野菜が少ないことが多いので、野菜サラダやスープを追加することでビタミンや食物繊維を補うことができます。

2.高たんぱくで低脂質な商品を選ぶ

たんぱく質をしっかり摂ることは、筋肉の維持や免疫力の向上に欠かせません。コンビニでは「サラダチキン」「焼き魚」「茹で卵」など、手軽にたんぱく質を補える商品が多数販売されています。脂質が多い揚げ物を避け、これらの高たんぱく商品を選ぶことで、より健康的な食事が実現します。

3.塩分を意識しながら調整する

コンビニ弁当の多くは塩分が多く含まれており、1食で1日の塩分摂取目安を超えることもあります。例えば、塩分が多い弁当を選んだ場合、スープや飲み物は無塩のものを選ぶようにするのがポイントです。薄味の副菜を組み合わせることで、塩分の過剰摂取を防ぐことができます。

| 目的 | おすすめ商品例 |

|---|---|

| 野菜を補う | シンプルサラダ、野菜スティック |

| たんぱく質を補う | サラダチキン、茹で卵 |

| 塩分を抑える | 水や無塩スープ |

まとめ|添加物を意識した健康的な食事を「MASH SOY」で実現しよう

そのような中で注目されているのが、無添加で手軽に栄養を摂取できる大豆食品「MASH SOY」です。北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られるこの大豆ペーストは、大豆の持つ栄養素をまるごと摂取できるだけでなく、簡単に日々の食事に取り入れられる利便性があります。「MASH SOY」は、保存料や着色料などの添加物を一切使用していないため、家族みんなで安心して楽しむことができます。スープやディップソース、スムージーなどのレシピに使うことで、食卓に多彩なアレンジを加えることができ、栄養補給をしながらおいしさも満喫できます。健康的な食生活を目指すなら、普段の食事に無添加食品を取り入れる習慣をつけましょう。特に、「MASH SOY」はそのままでも料理にアレンジしても活用しやすく、忙しい方にもおすすめです。添加物を抑えた選択を心がけながら、MASH SOYを日々の食卓に取り入れて、より健康的で満足感のある食生活を実現してみませんか?公式オンラインショップでは、さらに詳しい商品情報やレシピが掲載されています。

健康を考えるあなたの食生活に、ぜひ「MASH SOY」を取り入れてみてください。

Riko Kobayashi

小林 理子

略歴

2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得

2014年給食委託会社入社

2015年公立小学校の栄養士へ転職

2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍

2019年オランダへ渡航(活動休止)

2023年フューチャーフーズ株式会社に入職

2024年フリーランス管理栄養士として活動再開

活動実績

高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。

オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。

RECOMMEND