目次

この記事の結論とポイント

大豆は、イソフラボンをはじめとする豊富な栄養を含み、更年期世代の健やかな毎日と美容を多角的にサポートする食材です。

♦ゆらぎ世代の健康維持:大豆イソフラボンが、年齢とともに変化する女性の心身の健康維持を優しく支えます。

♦五大栄養素で体をケア:たんぱく質やビタミンをバランス良く摂取することで、若々しさと健康的な体づくりを助けます。

♦手軽な習慣で毎日を快適に:蒸し大豆やペーストを活用すれば、忙しい日々でも無理なく栄養メリットを享受できます。

更年期とは?|女性の身体と心に起こる変化

症状の現れ方には個人差があり、まったく気にならない人もいれば、気持ちの浮き沈みや疲れやすさを感じる人もいます。こうした変化は「加齢」ではなく、ホルモンバランスの移行期に起こる生理的な現象です。

本章では、まず更年期に起こる身体と心のメカニズムをやさしく整理し、「なぜ不調が起こるのか」を理解するための基礎知識をご紹介します。仕組みを知ることで、これからのセルフケアがぐっと進めやすくなります。

更年期の基礎知識と代表的な症状

この時期は、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少するため、ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)、発汗、頭痛、肩こり、倦怠感、不眠、気分の落ち込みなど、身体的・精神的なさまざまな不調が現れやすくなります。

しかし、症状の程度や現れ方には大きな個人差があります。同じ年齢や環境でも、一人ひとり体験する内容が異なるため、他人と比べて「自分だけ大変…」と落ち込まないことが大切です。

また、これらの症状は「更年期障害」と呼ばれることもありますが、全ての人が重い症状を経験するわけではありません。むしろ軽度~中等度の不調が多く、「ちょっとした変化」に気づくことがセルフケアの第一歩です。

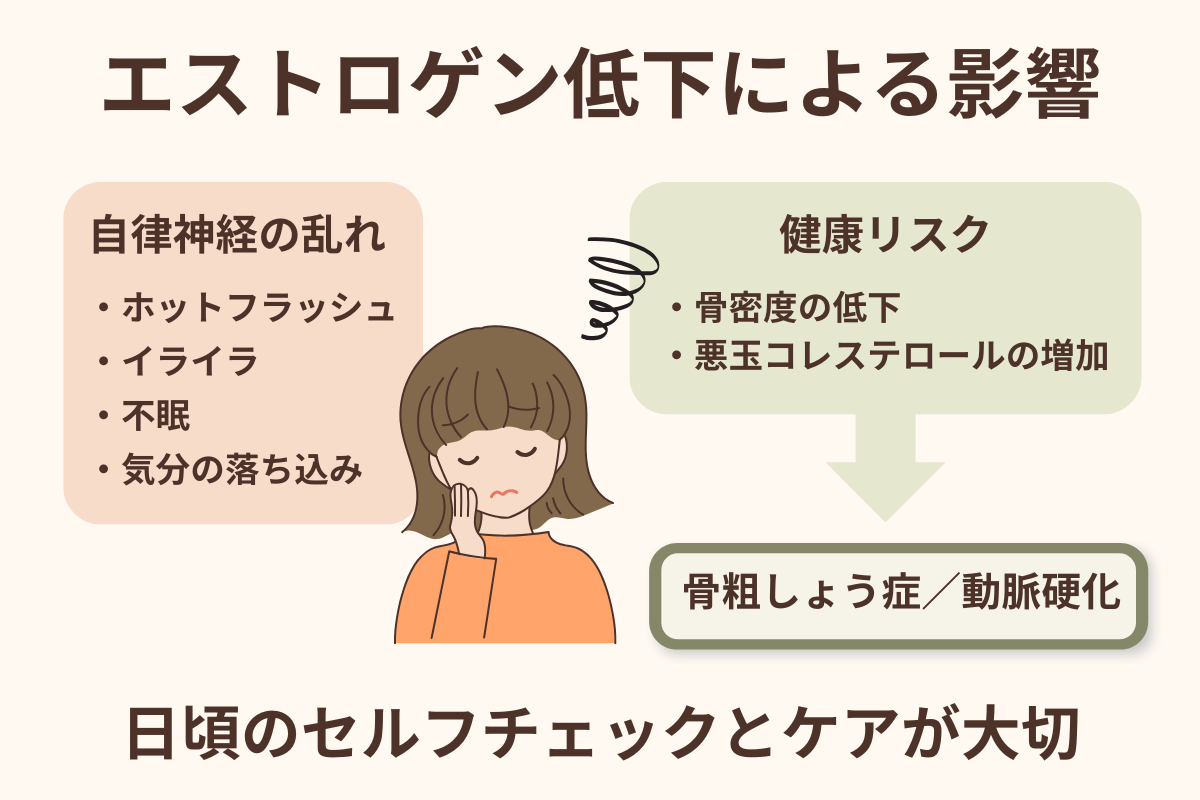

エストロゲン低下による影響

このエストロゲンが更年期に入ると急激に減少し、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れを招きます。その結果、ホットフラッシュ、イライラ、不眠、気分の落ち込みなどが起こりやすくなるのです。

さらに、エストロゲンの働きは骨密度の維持やコレステロール値の調整にも関与しているため、骨粗しょう症や動脈硬化のリスクが高まることも分かっています。

出典:▽厚生労働省研究班監修|女性の健康推進室ヘルスケアラボ

このように、更年期は「一時的な不調」だけでなく、将来の健康リスクとも関わりが深い時期です。日頃からのセルフチェックとケアが大切だといえるでしょう。

ホットフラッシュ・イライラなどの主な原因

また、「イライラ」「気分の落ち込み」など精神的な変化もエストロゲンの低下や環境・心理的要因が複雑に絡み合って生じます。仕事や家庭環境、長年の生活習慣、ストレスも影響しやすく、誰にでも起こりうる自然な現象です。

症状がつらい時は、生活習慣の見直しや食事バランスの調整、適度な運動など、無理のない範囲でできることから始めてみましょう。症状が強い場合や不安が続く場合は、我慢せずに医療機関へ相談することも大切です。

「我慢しすぎない」「自分を大切にする」――この気持ちが、更年期を前向きに過ごすための第一歩です。

食事で変わる!更年期ケアのための栄養と食習慣

本章では、更年期の女性にとって理想的な栄養バランスや、不調を和らげるための食習慣、手軽に実践できる食材や調理の工夫について分かりやすく解説します。「頑張りすぎない」ことを大切にしながら、ご自身に合ったセルフケアのヒントを見つけてみてください。

更年期に大切な理想の栄養バランス

具体的には、主食(ごはん・パン・麺類)、主菜(肉・魚・卵・大豆製品)、副菜(野菜・きのこ・海藻)を中心に、乳製品や果物を組み合わせることが理想的とされています。

また、女性ホルモンの減少により骨密度が低下しやすくなるため、カルシウムやビタミンD、ビタミンK2の積極的な摂取も重要です。

菓子や嗜好品も完全に我慢せず、ストレスにならない範囲で上手に付き合うことが「続けられる食習慣」のコツ>です。楽しみながら毎日の栄養バランスを整えていきましょう。

不調をやわらげる食生活習慣とは

毎日同じようなメニューが続いてしまう場合は、時にはおすすめレシピや新しい食材を試してみるのも気分転換になります。

また、食物繊維が豊富な野菜やきのこ、豆乳などは、腸内環境を整えたり、血糖値の急激な変動を抑える効果も期待できます。

加えて、食事の時間帯を一定に保つ、ゆっくりよく噛んで食べる、水分補給をこまめに行うなど、小さな習慣の積み重ねがコンディションアップにつながります。

「一日三食、無理のない範囲でバランスよく」――それだけでも、身体はしっかり応えてくれます。

おすすめの食材&調理の工夫

毎日の食卓に取り入れやすいおすすめ食材として、納豆や豆腐、大豆ペースト(MASH SOY)などの大豆製品、青魚や鶏肉、緑黄色野菜や海藻、乳製品や卵が挙げられます。

大豆製品はエストロゲン様作用をもつイソフラボンが豊富で、特に更年期の女性にとっては頼もしい存在です。

さらに、調理の工夫次第で毎日の食事がより楽しく、栄養バランスも整いやすくなります。野菜や豆類をスープやみそ汁に加える、魚や肉を蒸し料理やグリルでヘルシーに仕上げる、>市販の惣菜も栄養バランスを意識して選ぶなど、手間をかけずにできる方法もたくさんあります。

また、「完璧」を目指さず、忙しい日はお惣菜や冷凍食品もうまく活用し、続けやすさを重視しましょう。大切なのは、「自分の心と身体に合ったペースで取り組むこと」です。

注目の栄養素と大豆イソフラボンの活用法

本章では、イソフラボンを中心に、カルシウムやビタミンD・K2、ビタミン・ミネラルの働きや効果的な摂取法について分かりやすくまとめています。毎日のセルフケアに活かせるヒントをぜひ見つけてみてください。

大豆イソフラボンの働きと摂り方

特に、納豆や豆腐、豆乳、大豆ペースト(MASH SOY)などの大豆製品に多く含まれており、更年期に特有の「ほてり」や「気分の揺らぎ」を和らげるサポートが期待できます。

近年の研究では、閉経後女性がイソフラボンを摂取すると、ホットフラッシュや生活の質(QOL)が改善される例も報告されています。

イソフラボンは体内で「エクオール」という物質に変換されることで、より強いホルモン様作用を発揮しますが、この効果には腸内環境や個人差も影響します。

摂取のポイントは、「無理なく継続できること」です。日々の食事で納豆・豆腐・豆乳などを組み合わせ、必要に応じて発酵食品やサプリメントを活用しましょう。

「食事から摂ること」を基本に、毎日のバランスを意識してください。

骨を守るカルシウム・ビタミンD・K2

骨を守る栄養素として欠かせないのが、カルシウム・ビタミンD・ビタミンK2です。

【骨を守る】3大栄養素と主な食材一覧

- ✓カルシウム

乳製品、小魚、納豆、豆腐、青菜などから摂取できます。 - ✓ビタミンD

魚、卵、きのこ類に豊富。日光浴も大切です。 - ✓ビタミンK2

納豆などの発酵食品や卵、肉、魚に含まれます。

カルシウム単独では吸収率が上がりにくいため、ビタミンD・K2と一緒にとることで効率アップが期待できます。

不足しやすい場合は、サプリメントでの補給も検討しましょう。

骨の健康維持には、バランスの取れた食事と適度な運動の両立が大切です。

イライラ・頭痛をやわらげるビタミン・ミネラル

| 栄養素 | 主な食品例 | 主な働き・効果 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 豚肉、卵、納豆、魚、大豆製品、ほうれん草 | 神経を整え、ストレスケアに役立つ |

| ビタミンE | ナッツ類、かぼちゃ、アボカド、サーモン、オリーブオイル | 抗酸化作用、女性ホルモンバランスの維持 |

| マグネシウム | 大豆製品、雑穀、海藻、魚介類 | 神経や筋肉の緊張をやわらげる |

| カルシウム | 乳製品、小魚、青菜、ごま | 神経の安定、イライラ予防 |

「さまざまな食品をバランスよく摂ること」が、身体の内側から調子を整える近道です。

食事で不足しやすい場合は、補助食品やサプリメントも活用し、無理のない範囲で続けてみましょう。

毎日の小さな積み重ねが、心身のセルフケアにつながります。

避けたい食習慣と更年期セルフケアのポイント

本章では、更年期症状を悪化させやすいNG習慣や、セルフケアのヒントをQ&A形式で分かりやすく解説します。日常生活のなかで気をつけたいポイントを一緒に確認していきましょう。

悪化を招く食べ物・習慣とその理由

特に、脂質や糖分、塩分を摂り過ぎることや、偏ったダイエットや極端な食事制限、さらには夜食や不規則な食事リズム、そしてアルコールやカフェインの過度な摂取は、更年期の不調を悪化させる要因となり必要な栄養素が不足しやすく、代謝や自律神経バランスを崩す原因になります。

また、寝不足やストレスも体調の悪化に直結します。「バランスよく、無理のない範囲で続けられる生活」を心がけることが、症状予防の鍵です。

時には、自分の生活リズムや食事の内容を記録してみると、意外な改善点が見つかることもあるでしょう。

アルコール・カフェイン・糖分の影響

| 項目 | 身体への影響 | 悪化しやすい症状・リスク |

|---|---|---|

| アルコール | 血管を広げ、体温調節を乱しやすい | ホットフラッシュ、発汗、のぼせ |

| カフェイン | 自律神経を刺激する | 不眠、イライラ、ホットフラッシュの頻発 |

| 糖分 | 血糖値や神経の働きを乱す | 気分の変動、疲労感 |

個人差はありますが、「なんとなく調子が悪い」と感じる時期は、これらの摂取を控えめにしてみるのも一つの方法です。

「完全にやめる」よりも、「減らす」「タイミングを調整する」ことで、無理なく続けやすくなります。

実践しやすい!今日から始めるセルフケア

ポイント

- ✓ 栄養バランスを意識した食事(主食・主菜・副菜+乳製品・果物をバランスよく)

- ✓ 大豆製品・納豆・豆腐・きのこ・野菜・魚・卵など、多様な食材の活用

- ✓ 適度な運動と、十分な休養・睡眠

- ✓ ストレスケアや気分転換も大切に

気になる症状や不調が続く場合は、無理せず医療機関に相談することも大切です。

本記事で紹介した食事・生活習慣の工夫を、できることからぜひ実践してみてください。

更年期の食事と大豆に関するよくある質問

まとめ|更年期を前向きに過ごすための食事法

本記事では、更年期の仕組みや症状、食事・栄養バランスの整え方、大豆イソフラボンやカルシウムなど注目の栄養素、そして日常生活で意識したいポイントまで幅広く解説してきました。

特に大豆製品は、更年期ケアをサポートする身近な味方です。納豆・豆腐・豆乳などを毎日の食事に取り入れながら、ご自身に合ったペースで続けてみてください。

また、「完璧」を目指さず、無理なく楽しみながらできることから取り組むことが長く続けられる秘訣であり、身体や心の変化に気付いたときは、「頑張りすぎず、必要なら専門家のサポートも活用する」ことも大切です。

本記事が、より健やかで前向きな毎日を送るためのヒントとなれば幸いです。