目次

この記事の結論とポイント

40代から大豆を日常的に取り入れることは、将来の健やかな骨の健康維持を多角的にサポートする重要な習慣です。

♦栄養素の相乗効果:大豆、カルシウム、ビタミンD・Kを組み合わせることで、骨の形成と維持のバランスを理想的に整えられます。

♦イソフラボンの性質:年齢とともに変化する女性の体に寄り添い、骨を壊す働きを穏やかに保つことで、健やかな毎日を応援します。

♦手軽な継続のコツ:納豆や豆乳に加え、混ぜるだけで手軽な「大豆ペースト」などを活用し、無理なく毎日続けることが大切です。

なぜ40代から骨の健康が気になるの?基礎知識とリスクを知る

実は、これらの背景には筋肉量の低下だけでなく、骨密度のゆるやかな減少が隠れていることがあります。

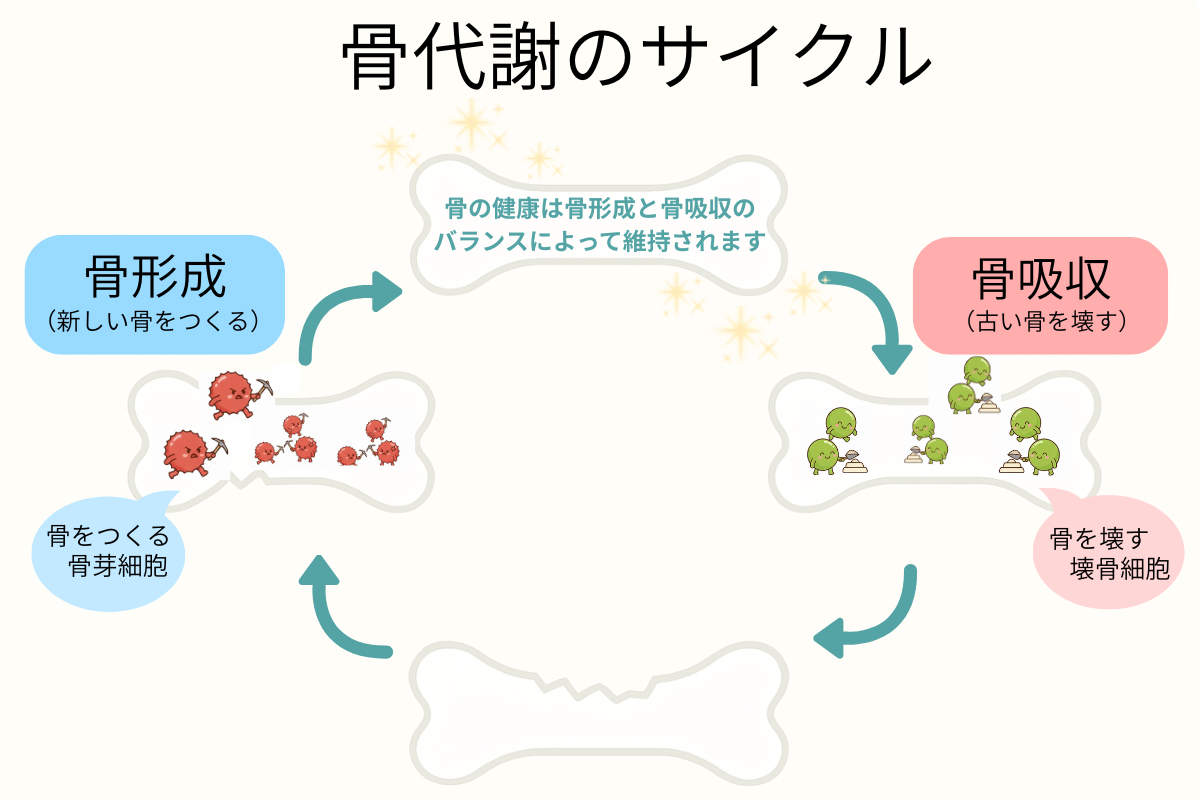

骨は一見すると動きのない堅い組織ですが、実際には新しい骨が作られ、古い骨が分解されるサイクルが絶えず続いている“生きて働く組織”です。そのため、加齢や生活習慣、ホルモンの変動に大きな影響を受けます。

特に女性は更年期を迎える50代前後でホルモン変化が急激に起こり、骨の健康リスクが高まりやすいことが知られています。

さらに、厚生労働省の調査でも、閉経前後(おおよそ50歳前後)に骨密度が急速に低下することが示されています。

図でも示されるように、女性の骨量は閉経を境に大きく下がるため、50歳前後は骨の変化が加速しやすい時期といえます。

一方で、その手前の40代は、骨量を維持しやすい最後の時期であり、食事や生活習慣を整えることで将来の低下幅を小さくできる重要な年代です。

骨密度が低下する理由とは?加齢・女性ホルモン・生活習慣の影響

まず加齢ですが、骨は若い頃ほど活発に再生される一方で、40代以降は「骨を壊す働き(骨吸収)」が優位になりやすく、自然と密度が下がっていきます。

そのため、何もしない状態が続けば、骨密度は年齢とともにゆるやかに低下します。さらに女性は閉経前後で女性ホルモン(エストロゲン)が大きく減少します。

エストロゲンは骨吸収を抑える働きがあるため、このホルモンが減ると骨が壊されやすくなり、結果として骨密度の低下を加速させます。

一方で、生活習慣も重要な要素です。

例えば、栄養バランスの偏り、カルシウム不足、日光不足によるビタミンD欠乏、運動不足、過度なダイエット、喫煙や飲酒などは、骨の材料や骨を強くする刺激を減らします。

忙しい日々が続くと、年代に関わらず食事や休息が後回しになり、気付かないうちに骨の健康に影響が及ぶことがあります。

特に食事バランスの偏りや運動不足が続くと、骨をつくるための材料が不足しやすく、徐々に骨密度の低下につながるため注意が必要です。

さらに、適度な負荷をかける運動が不足すると骨が作られにくくなるため、日常の小さな習慣を整えることが骨を守るうえでとても大切です。

必要な栄養の摂取と合わせて、毎日の生活を少し意識するだけでも、骨の健康状態は大きく変えることができます。

骨粗しょう症のリスクが高まる年代と女性に多い理由

例えば、50代女性の約10人に1人、60代では約3人に1人が骨粗しょう症と推定されており、閉経を境に発症率が急増します(出典:公益財団法人 骨粗鬆症財団)。これは、女性ホルモンの急激な低下が骨の代謝に大きく影響するためです。

さらに女性は、男性に比べて若い頃の骨量ピークが低い傾向があり、生涯を通して骨が弱まりやすい構造的特徴があります。

妊娠・授乳に伴う一時的なカルシウム不足や、ホルモンバランスの変化による影響も関係しています。

女性は、妊娠・出産・更年期など身体の変化が起こる時期があるため、骨への影響が積み重なりやすい特徴があります。

しかし、骨粗しょう症は“静かに進行する疾患”ともいわれ、症状がないまま進むことが多い点が注意すべきポイントです。

そのため、早めに骨を意識した食事や生活習慣を整えておくことが重要です。日々の積み重ねによって、加齢に伴う骨量の低下を緩やかにし、将来の骨の弱まりを防ぎやすくなります。

また、骨の健康に関わる成分はさまざまありますが、特に女性ホルモンの変化が大きい年代では、エストロゲンに似た働きを持つ大豆イソフラボンが注目されています。

こうした年代特有の変化に寄り添う成分として、大豆イソフラボンは骨の維持に役立つ可能性があり、日々の食事に取り入れやすい点も魅力です。

次章では、骨がどのように作られ、どのように弱まっていくのか、骨代謝の仕組みやカルシウムの役割をわかりやすく解説します。そのうえで、大豆イソフラボンが骨の健康にどのように関与するのかは、第3章で詳しくご紹介します。

骨の仕組みと骨代謝|カルシウムはなぜ必要?

骨は身体を支える硬いパーツのように見えますが、実際には新しい骨がつくられ、古い骨が壊される「骨代謝」という働きが絶えず行われています。

例えば、日々の生活の中で生じる細かな衝撃や負荷に適応しながら、骨は常に作り替えを繰り返し、強さを保っています。

本章では骨代謝のメカニズム、カルシウムの役割、そして女性が特に注意すべきポイントをわかりやすく解説します

骨は“生きて働く組織”|骨代謝の基本

つまり、この入れ替わりこそが骨代謝そのものであり、骨の強さやしなやかさを支える土台となっています。

どちらか一方が強くなりすぎると骨量が低下し、骨がもろくなりやすいため、このサイクルを適切に保つことがとても重要です。

また、骨代謝には日常的な運動や適度な負荷も欠かせません。

例えば、歩く・階段をのぼるなどの軽い刺激でも、骨に適度な力が加わることで骨形成が促されます。一方で運動習慣が少ない場合、骨への刺激が不足し、骨が作られにくくなるリスクが高まります。

骨は単なる支柱ではなく、身体の変化に応じて常に働き続ける組織であるため、食事と運動の両面から支えることが大切です。

カルシウムが不足すると何が起きる?

つまり、食事からのカルシウム摂取が不足すると、骨が貯蔵庫として使われてしまう状態になり、骨量の低下につながります。

国民健康・栄養調査(令和5年)の結果からも、日本人はカルシウム摂取量が推奨量に届きにくい傾向が示されています。特に中高年以降の女性では、推奨量に届かない状態が続きやすいことが指摘されています(厚生労働省)。

さらに、カルシウムは、腸で吸収されにくい栄養素であり、食品から摂っても体内に取り込まれる量が限られる特徴があります。

そのため、カルシウム単独だけでなく、ビタミンDやビタミンKなど、吸収を助ける栄養素と一緒に摂ることが大切です。

例えば、ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を高め、ビタミンKは骨にカルシウムを定着させる働きを持っています。これらの栄養素が不足すると、十分にカルシウムを摂っていても、骨の材料として活かされにくい状態になります。

女性が特に気を付けたいカルシウム不足

特に、更年期以降は女性ホルモンであるエストロゲンの低下により、骨吸収が加速しやすくなることが知られています。

そのため、同じ食生活を続けていても、若い頃より骨が弱まりやすいことから、意識してカルシウムを摂ることが欠かせません。また、妊娠・授乳期にもカルシウムが多く必要となるため、これらの時期を経て不足が蓄積しやすい傾向があります。

さらに、忙しい生活の中で乳製品や小魚、青菜などカルシウム源を十分に摂れないケースも少なくありません。

だからこそ、カルシウムと相性の良い大豆製品を活用したり、骨づくりを助けるビタミンD・Kを含む植物性食品(きのこ類、海藻、緑黄色野菜など)と組み合わせたりすることで、効率よく骨の健康を支えることができます。

このように、骨の健康に役立つ栄養素は、普段の食事の中でさまざまな食品から無理なく取り入れることができます。

大豆製品もその一つとして、日々の食事に自然に加えやすい点が魅力です。その大豆製品が骨ケアに役立つ背景には、イソフラボンの存在が大きく関わっています。

次章では、この大豆イソフラボンが骨の健康にどのような働きを持つのか、その特徴とポイントを整理していきます。

大豆イソフラボンが骨の健康を支える理由

続く第3章では、これらの土台を踏まえて、大豆イソフラボンがどのように骨の健康を支えるのか、仕組みとともに見ていきます。その中でも大豆製品が取り入れやすく、骨ケアに役立つ可能性がある理由として注目されているのが「大豆イソフラボン」です。

大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た働きを持つ植物性の成分で、骨密度の低下を抑える働きが期待されています。

本章では、この大豆イソフラボンの働きと、骨の健康にどのように関わるのかを科学的な知見をもとに紐解いていきます。

大豆イソフラボンはなぜ骨に良い?エストロゲン様作用のしくみ

エストロゲンは、骨吸収を適切に抑える役割を担っています。しかし、更年期以降はエストロゲンが急激に減少するため、骨吸収が優位になりやすく、骨が弱くなるスピードが加速します。

そこで、植物性のイソフラボンが補助的に働き、骨吸収の過度な進行を抑える役割が期待されているのです。

例えば、食品安全委員会が複数の研究結果をまとめて分析した報告でも、イソフラボンの摂取が骨の代謝に穏やかに働きかけ、骨密度の低下を抑える可能性が示されています。

また、エストロゲンに似た作用といってもホルモンそのものではなく、身体に過度な負担をかけずに自然な強さで働く点も特徴です。

さらに、イソフラボンは日々の食事から無理なく摂れる成分であり、薬のように急激な変化をもたらすものではなく、継続することでゆるやかに骨を支えていく点も取り入れやすい理由の一つです。

イソフラボン×カルシウム×ビタミンD/Kの相乗効果

そこに加えて、骨吸収の進行を穏やかにし、骨を守る働きを後押しする成分が大豆イソフラボンです。

例えば、ビタミンDはカルシウムの吸収率を高め、ビタミンKは骨タンパク質(オステオカルシン)の働きを支えます。そしてイソフラボンが加わることで、骨を壊す働きと作る働きのバランスが整いやすい状態につながります。本章では、その大豆イソフラボンが骨の健康維持にどう役立つのかを、ポイントを押さえてご紹介します。

また、ビタミンDやビタミンKは植物性食品にも多く含まれており、きのこ類、海藻、緑黄色野菜、大豆食品を組み合わせることで、無理なく相乗効果を得られます。

特に、大豆食品は植物性たんぱく質がしっかり摂れるため、身体づくりの基盤を支える点でも役立ちます。

また、大豆食品は毎日の食事に取り入れやすく、負担なく続けられることも魅力です。継続しやすい食品を選ぶことは、長期的な骨ケアにおいて大切なポイントの一つです。

さらに、大豆ペースト(MASH SOY)のように大豆まるごとの栄養を活かした食品は、食物繊維・大豆たんぱく質・イソフラボンを一度に摂取できるため、忙しい人でも手軽に取り入れやすい点が魅力です。

植物性で脂質が控えめな食品を上手に組み合わせることで、身体にやさしく、かつ効率的な骨ケアが可能になります。

今日からできる!大豆食品を使った骨ケア習慣と食べ方のコツ

続く第3章では、大豆イソフラボンが骨の健康を支える仕組みについて。そして第4章では、これらの土台を踏まえたうえで、大豆食品をどのように日常の食事に取り入れれば、より効率的に骨ケアにつながるのかを具体的に見ていきます。

ポイントは、無理なく続けられることと、骨づくりに必要な栄養素を上手に組み合わせることrです。大豆食品は、そのどちらも満たしやすい食材のひとつといえます。

骨を強くする!4つの栄養素の組み合わせ方

これらを組み合わせて摂ることで、「吸収される → 骨の材料になる → 骨に定着する → 骨吸収の進行を穏やかにする」という骨づくりの流れをよりスムーズに維持しやすくなります。

カルシウムは骨の主要な材料となり、ビタミンDはカルシウムの吸収を後押しします。ビタミンKは骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを支え、カルシウムの定着を促します。

そして大豆イソフラボンは、骨吸収の進行を穏やかに保つ働きが期待されており、他の栄養素とは異なる視点から骨の健康を支える“サポート役”として役立ちます。

このように、それぞれの役割が異なる栄養素を日々の食事で組み合わせて摂ることで、骨の健康を多方向から支えることができます。

ここまでご紹介した骨の健康を支える栄養素について、下の図にカルシウム・ビタミンD・ビタミンK・大豆イソフラボンの働きと、主に含まれる食品をまとめました。

それぞれの役割の違いがひと目でわかるため、日々の食事づくりの際にバランスを意識するヒントとして活用してみてください。

どれか一つだけを意識するのではなく、日々の食事で組み合わせて取り入れることで、骨の材料づくりから骨の維持まで、幅広いプロセスをサポートすることができます。

例えば、乳製品や小魚でカルシウムを補いながら、きのこ類や卵でビタミンDを、納豆や緑黄色野菜でビタミンKを取り入れるなど、普段の食卓で無理なくバランスを整えることが可能です。

また、大豆製品は植物性たんぱく質やイソフラボンも同時に摂れるため、日常的に取り入れやすい食品のひとつです。

このように、身近な食材を組み合わせるだけで、「吸収される → 骨の材料になる → 骨に定着する → 骨吸収の進行を穏やかにする」という骨の流れを自然に整えやすくなります。

毎日の食卓で続けられる大豆食品の取り入れ方

無理に特別な料理をする必要はなく、普段の食卓に“ひと品足す”感覚で続けることがポイントです。

豆腐や納豆、豆乳などはそのまま食べられるものが多く、忙しい日でも手軽に大豆食品を取り入れられます。

味噌汁に豆腐を加える、納豆を朝食に添える、コーヒーを豆乳に置き換えるなど、小さな工夫で自然に習慣化できます。

また、きな粉や大豆ペーストのように混ぜるだけで使える食品は、スープ、ヨーグルト、ドレッシングなどに加えるだけで味のバランスを崩さずに大豆を取り入れられます。

「難しく考えず、小さく続ける」ことが、大豆食品を毎日無理なく取り入れる最大のコツといえます。

忙しい人でも続けやすい!時短&無添加で選ぶなら大豆ペースト(MASH SOY)

忙しい日でも無理なく続けられることは、骨ケアにとって大切なポイントです。

大豆ペーストとは、大豆をまるごとペースト状にした食品で、加熱や下ごしらえなしに大豆の栄養をそのまま摂れるのが特徴です。

豆腐や味噌とは異なり、皮や胚芽までまるごと使うため、大豆本来のうまみと栄養をしっかり取り入れられます。

その大豆ペーストの中でもMASH SOY(マッシュソイ)は、北海道産の丸大豆「とよまさり」と水だけで作られた無添加食品です。化学調味料・香料・保存料は一切使用せず、素材そのものの自然なおいしさと栄養を味わえるのが特徴です。

大豆をまるごとペースト化することで、たんぱく質・食物繊維・大豆イソフラボンなどの大豆由来の栄養を一度に摂取できます。

MASH SOYは「混ぜる・かける」だけで使えるため、料理が苦手な人や忙しい人でも続けやすいのが強みです。

味噌汁・スープ・カレーなどにひとさじ加えるだけで、骨の健康を支える成分である大豆イソフラボンを自然にプラスできる/点が魅力です。

パンに塗ったりヨーグルトに混ぜるなど、火を使わずに取り入れられるため、毎日の食事に大豆の働きを無理なく加えられます。

よくある質問(FAQ)

まとめ|毎日の大豆習慣が未来の骨を守る。今日から始める一歩

しかし、日々の食事で必要な栄養素を意識的に組み合わせることで、骨の健康をしっかり守ることができます。

本コラムでは、カルシウム・ビタミンD・ビタミンK・大豆イソフラボンの4つが骨づくりを支える重要な栄養素であり、それぞれが「吸収される → 骨の材料になる → 骨に定着する → 骨吸収の進行を穏やかにする」という流れに関わっていることをお伝えしました。

特に大豆イソフラボンは、女性ホルモンの変化が大きい40〜50代女性にとって心強い存在です。

骨吸収の進行を穏やかに保つことで、骨が弱くなりやすい時期のケアに役立つことが期待されています。また、大豆食品は普段の食卓に取り入れやすく、続けやすい点も魅力です。

さらに、豆腐・納豆・豆乳といった身近な食品に加え、大豆ペースト(MASH SOY)のようにまぜるだけで使える製品を活用すれば、忙しい日でも無理なく大豆習慣を続けることができます。

スープや味噌汁にひとさじ加えるだけで、大豆イソフラボンを手軽にプラスできるため、骨を守る食生活の一歩として取り入れやすい方法です。

骨は一生を通じて作り替えられる“生きて働く組織”です。

だからこそ、今日の選択が未来の骨をつくります。大豆食品をはじめ、骨を支える栄養素をバランスよく取り入れながら、自分のペースでできる範囲から始めてみてください。小さな習慣の積み重ねが、10年後・20年後のあなたの身体を必ず守ってくれます。

食生活を整え、無理なく続けられる形で大豆食品を活用し、未来の骨のために今日からできる一歩を踏み出しましょう。

参考文献

あわせて読みたい大豆活用コラム

»更年期の女性必見!症状を和らげる食事法

»大豆の栄養バランス完全ガイド|健康に役立つ栄養素とは

»栄養満点!大豆ペースト極上レシピ集

本コラムでは、大豆ペースト「MASH SOY」をはじめとした大豆食品についても、食生活に取り入れる際の考え方や参考となる情報をお伝えします。